Wie Künstliche Intelligenz den illegalen Fischfang bekämpft

Künstliche Intelligenz wird zunehmend zur Überwachung und Regulierung der Fischerei eingesetzt. Intelligente Fangscanner analysieren Fischart, Größe und Gewicht automatisch, um illegale Praktiken zu verhindern. Diese Technologie ermöglicht eine effizientere Kontrolle, stellt aber auch die Fischereiwirtschaft vor neue Herausforderungen.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Wie funktioniert KI-gestützte Überwachung?

Warum ist illegaler Fischfang ein Problem?

Welche Auswirkungen hat diese Technologie?

Fazit

Einleitung

Illegaler Fischfang bedroht Ökosysteme und schwächt legale Fischereibetriebe. Die EU setzt nun verstärkt auf künstliche Intelligenz, um die Überwachung zu verbessern und Verstöße schneller zu erkennen. Mit modernen Fangscannern können Fänge automatisch analysiert und dokumentiert werden. Diese Innovation könnte langfristig nachhaltigere Fischereipraktiken fördern.

Wie funktioniert KI-gestützte Überwachung?

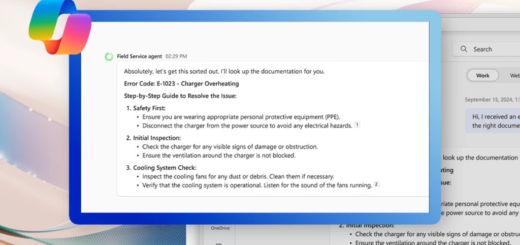

Automatische Erfassung durch intelligente Fangscanner

Die EU setzt seit einigen Jahren verstärkt auf künstliche Intelligenz, um den illegalen Fischfang einzudämmen. Ein zentrales Werkzeug dieser Strategie sind KI-gestützte Fangscanner, die an Bord von Fischereifahrzeugen oder direkt in Häfen eingesetzt werden. Diese hochmodernen Systeme erfassen jeden gefangenen Fisch in Sekundenschnelle und analysieren dabei Art, Größe und Gewicht.

Die Technologie basiert auf einer Kombination aus Kameras, Sensoren und maschinellem Lernen. Sobald ein Fisch durch die Scanner läuft, nehmen mehrere Hochgeschwindigkeitskameras Bilder aus verschiedenen Winkeln auf. Parallel erfassen Sensoren das Gewicht und andere physische Merkmale. Die KI gleicht diese Daten mit einer riesigen, ständig aktualisierten Datenbank bekannter Fischarten ab. Innerhalb von Millisekunden wird bestimmt, um welche Art es sich handelt und ob das Tier die zulässige Mindestgröße erreicht.

Verarbeitung und Nutzung der Daten

Die erfassten Informationen werden in Echtzeit an zentrale Kontrollsysteme weitergeleitet. Diese Systeme, die oft von Fischereibehörden oder Umweltorganisationen betrieben werden, ermöglichen eine sofortige Auswertung der Fangmengen. Falls eine Anomalie entdeckt wird – etwa übermäßig viele Jungfische oder eine Fischart, die unter Schutz steht –, können die Behörden umgehend Maßnahmen ergreifen.

Ein weiterer Vorteil der KI-gestützten Überwachung ist die automatische Rückverfolgbarkeit. Jedes registrierte Fischprodukt wird mit genauen Daten zu Fanggebiet, Zeitpunkt und Fischereifahrzeug gespeichert. Das bedeutet: Konsumenten in der EU können genau nachvollziehen, woher ihr Fisch stammt und ob er legal gefangen wurde.

Mehr Transparenz – weniger illegale Praktiken

Traditionelle Fischereikontrollen sind oft lückenhaft: Stichproben reichen nicht aus, um Verstöße systematisch zu erfassen. Hier kommt die KI ins Spiel. Durch kontinuierliche Überwachung wird es für Fischer nahezu unmöglich, unerlaubte Mengen oder illegale Fangarten unbemerkt an Land zu bringen.

Gleichzeitig schafft diese Technologie auch für seriöse Betriebe Vorteile. Wer regelkonform arbeitet, kann ohne zusätzliche Bürokratie nachweisen, dass seine Fänge nachhaltig sind. Das stärkt die Glaubwürdigkeit legaler Fischereiunternehmen und sorgt für faireren Wettbewerb.

Die Kombination aus intelligenter Bilderkennung, sofortiger Datenverarbeitung und automatischer Rückverfolgbarkeit macht klar: KI-gestützte Fangscanner sind weit mehr als eine technische Spielerei – sie sind ein Gamechanger im Kampf gegen illegalen Fischfang.

Warum ist illegaler Fischfang ein Problem?

Ökologische Verwüstung unter der Meeresoberfläche

Illegaler Fischfang ist mehr als nur eine Bedrohung für maritime Gesetze – er gefährdet das fragile Gleichgewicht der Meeresökosysteme. Weltweit werden jährlich Millionen Tonnen Fisch illegal gefangen, oft ohne Rücksicht auf Fangquoten oder Schutzgebiete. Besonders betroffen sind überfischte Arten wie Kabeljau, Thunfisch oder Schwertfisch, deren Populationen durch unkontrollierte Entnahme rapide schrumpfen. Die Konsequenzen sind gravierend: Ganze Nahrungsnetze geraten ins Wanken, da das Verschwinden einzelner Fischarten auch ihre Räuber und Beutetiere trifft.

Ein weiteres Problem ist die Verwendung zerstörerischer Fangmethoden. Illegale Fangflotten setzen oft auf verbotene Schleppnetze, die alles mitreißen – nicht nur die gewünschte Fangart, sondern auch Schildkröten, Haie und junge Fische, die noch nicht einmal die Fortpflanzungsreife erreicht haben. Das Resultat ist ein Rückgang der Biodiversität und eine gestörte Regeneration der Bestände. Zudem sterben zahlreiche nicht verwertbare Meerestiere, sogenannter Beifang, bereits in den Netzen oder werden achtlos über Bord geworfen.

Wirtschaftliche Verluste für reguläre Fischereibetriebe

Illegaler Fischfang ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Nach Schätzungen der EU gehen allein in Europa jährlich Schäden in Milliardenhöhe durch nicht gemeldete oder nicht regulierte Fänge verloren. Insbesondere kleine, traditionell arbeitende Fischereibetriebe sind betroffen: Während sie sich an Quoten und Vorschriften halten, setzen illegale Akteure oft auf billigere, effiziente – und häufig umweltschädliche – Fangmethoden.

Die legale Fischerei leidet zusätzlich unter sinkenden Marktpreisen, weil illegal gefangener Fisch oft zu Dumpingpreisen verkauft wird. Das führt zu unfairen Wettbewerbsbedingungen und kann sogar regulär arbeitende Betriebe in den finanziellen Ruin treiben. Darüber hinaus verlieren Staaten Milliarden an nicht gezahlten Steuern und Abgaben, die dem maritimen Umweltschutz oder der nachhaltigen Fischereiwirtschaft zugutekommen könnten.

Langfristige Folgen für Küstenregionen und Verbraucher

Für viele Küstengemeinden ist die Fischerei eine existenzielle Einkommensquelle. Wenn illegale Aktivitäten die Bestände ausdünnen und legale Unternehmen aus dem Markt drängen, trifft es die kleinsten Akteure am härtesten: Fischerfamilien, deren Lebensunterhalt von intakten Beständen abhängt. Ganze Regionen, die von nachhaltiger Fischerei leben, könnten wirtschaftlich kollabieren, was zu Arbeitslosigkeit und sozialem Unmut führt.

Auch Verbraucher sind direkt betroffen. Der Ursprung illegal gefangener Fische ist schwer nachvollziehbar, und oft fehlen Qualitätskontrollen. Dies erhöht das Risiko verdorbener oder mit Schadstoffen belasteter Produkte auf den Märkten. Gleichzeitig führt der illegale Fischfang dazu, dass künftig weniger Ressourcen zur Verfügung stehen – was mittelfristig steigende Preise für viele Fischarten bedeuten wird.

Hier setzt die Künstliche Intelligenz an: KI-gestützte Fangscanner und Meeresüberwachungssysteme der EU bieten eine neue Möglichkeit, illegale Aktivitäten zu erkennen, dokumentieren und konsequent zu ahnden. Doch welche Auswirkungen hat diese Technologie wirklich?

Welche Auswirkungen hat diese Technologie?

Nachhaltigkeit durch präzisere Fischereikontrolle

Die Einführung von künstlicher Intelligenz in der Fischereikontrolle verändert die Art und Weise, wie Fischbestände gemanagt werden. Mit KI-gestützten Fangscannern, die Fischart, Größe und Gewicht automatisch erfassen, lassen sich exaktere Daten über den tatsächlichen Fang sammeln. Diese digitale Überwachung stellt sicher, dass nur nachhaltige Mengen gefischt werden und illegale Praktiken sofort erkannt werden. So bleiben Fischpopulationen stabil, und das fragile Gleichgewicht der marinen Ökosysteme wird besser geschützt.

Ein wesentlicher Vorteil: Behörden müssen sich nicht mehr ausschließlich auf Selbstauskünfte der Fischer verlassen. Stattdessen entstehen automatische, fälschungssichere Datensätze in Echtzeit. Fischereikontrolleure können schneller auf Verstöße reagieren, statt erst Wochen später bei Hafeninspektionen illegale Fänge aufzudecken. Das verbessert die Durchsetzung von EU-Verordnungen erheblich – und erhöht den Druck auf illegale Fischereibetriebe.

Wirtschaftliche Effekte: Gewinner und Verlierer

Während regulär arbeitende Betriebe profitieren, könnte es für traditionelle Fischereien zu Herausforderungen kommen. Große, moderne Unternehmen, die bereits digitale Technologien einsetzen, passen sich schneller an die neuen Vorschriften an. Sie können KI-basierte Systeme in ihre Abläufe integrieren und Kosten für aufwendige manuelle Kontrollen reduzieren.

Kleinere, handwerkliche Fischer hingegen haben oft weder das Kapital noch das technische Know-how, um in solche Systeme zu investieren. Sie könnten unter der zunehmenden Bürokratie leiden, insbesondere wenn neue Technologien verpflichtend werden. Die EU versucht, dem durch Förderprogramme entgegenzuwirken – doch es bleibt abzuwarten, ob diese Hilfen ausreichen, um einen wirtschaftlichen Kollaps kleiner Fischereibetriebe zu verhindern.

Erhöhte Transparenz in der Lieferkette

Auch die Fischereiindustrie abseits der Fangschiffe erlebt eine Transformation. Große Händler und Supermarktketten fordern zunehmend lückenlose Rückverfolgbarkeit von Fangprodukten. Künstliche Intelligenz ermöglicht es, den Weg jedes einzelnen Fisches detailliert zu dokumentieren – vom Moment des Fangs bis zur Ladentheke. Verbraucher, die nachhaltige Fischprodukte bevorzugen, erhalten damit eine verlässliche Grundlage für ihre Kaufentscheidungen.

Zudem stärkt die bessere Nachvollziehbarkeit auch die Märkte für nachhaltig gefangenen Fisch. Illegale oder überfischte Produkte werden durch die lückenlose Meeresüberwachung eher vom Markt verdrängt. Das könnte langfristig dazu führen, dass sich umweltschonendere Fangmethoden wirtschaftlich rentieren und weniger Fisch aus illegalen Quellen in den Umlauf gerät.

Fazit: Fortschritt mit Herausforderungen

Die Integration von KI in die Fischereikontrolle bietet weitreichende Vorteile für Umweltschutz, Transparenz und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig erfordert sie Anpassungen von traditionellen Betrieben, stellt kleineren Fischerfamilien vor Herausforderungen und verändert wirtschaftliche Machtverhältnisse innerhalb der Branche. Bleibt die Frage: Wie gut wird die Politik die Interessen aller Beteiligten ausgleichen können?

Fazit

Künstliche Intelligenz bietet eine vielversprechende Lösung gegen illegalen Fischfang. Sie verbessert die Überwachung und hilft dabei, ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Dennoch müssen auch soziale und wirtschaftliche Folgen betrachtet werden. Die EU steht vor der Herausforderung, Innovation und traditionelle Fischereipraktiken in Einklang zu bringen.

Diskutieren Sie mit: Wie sehen Sie den Einsatz von KI in der Fischerei? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Quellen

Illegale Fischerei: Meeresökosysteme bedroht – WWF Deutschland

Sonderbericht über illegale Fischerei – Publications Office of the EU

Die illegale Fischerei – World Ocean Review

Milliardenverluste durch illegale Fischerei – wissenschaft.de

Illegale Fischereiprodukte in der EU: Was Deutschland tun kann

Überfischung: Bald drohen uns leere Meere – WWF Deutschland

Überfischung der Meere: Ursachen und Folgen – AOK

Fishy Business: Welche Schäden richten Fernfischer an?

[PDF] 5-Jahresbilanz (2014-2019) der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU

EU-Fischereikontrolle und Bekämpfung der illegalen Fischerei – BMEL

Überfischung: Definition, Folgen & Aquakultur – StudySmarter

Warum Fische uns nicht egal sein sollten – Sea Shepherd

Fischereipolitik in Europa – WWF Deutschland

Was man über illegalen Fischfang wissen sollte, um ihn zu bekämpfen

Illegale Fischerei: Ein globales Problem – FAO

Technologie zur Bekämpfung der illegalen Fischerei – EU-Kommission

Künstliche Intelligenz in der Fischerei – Springer

Nachhaltigkeit in der Fischerei – BfN

Künstliche Intelligenz gegen illegale Fischerei – FAO

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.