Ungiftige Solarzellen: Zinn-Perowskite knacken Effizienz-Weltrekord

Ein australisches Team hat mit tin-basierten Perowskit-Solarzellen einen Effizienzrekord von 16,65 % erreicht – ohne toxisches Blei. Die neue Technologie verspricht nachhaltige Alternativen in der Photovoltaik. Doch wie stabil ist sie wirklich? Und was bedeutet das für die industrielle Fertigung?

Inhaltsübersicht

Einleitung

Warum Zinn statt Blei? Der ökologische und technologische Hintergrund

Strategien gegen Instabilität: Die chemische Optimierung der Zinn-Perowskits

Vom Labor zur Fabrik: Skalierungschancen und Marktperspektive

Fazit

Einleitung

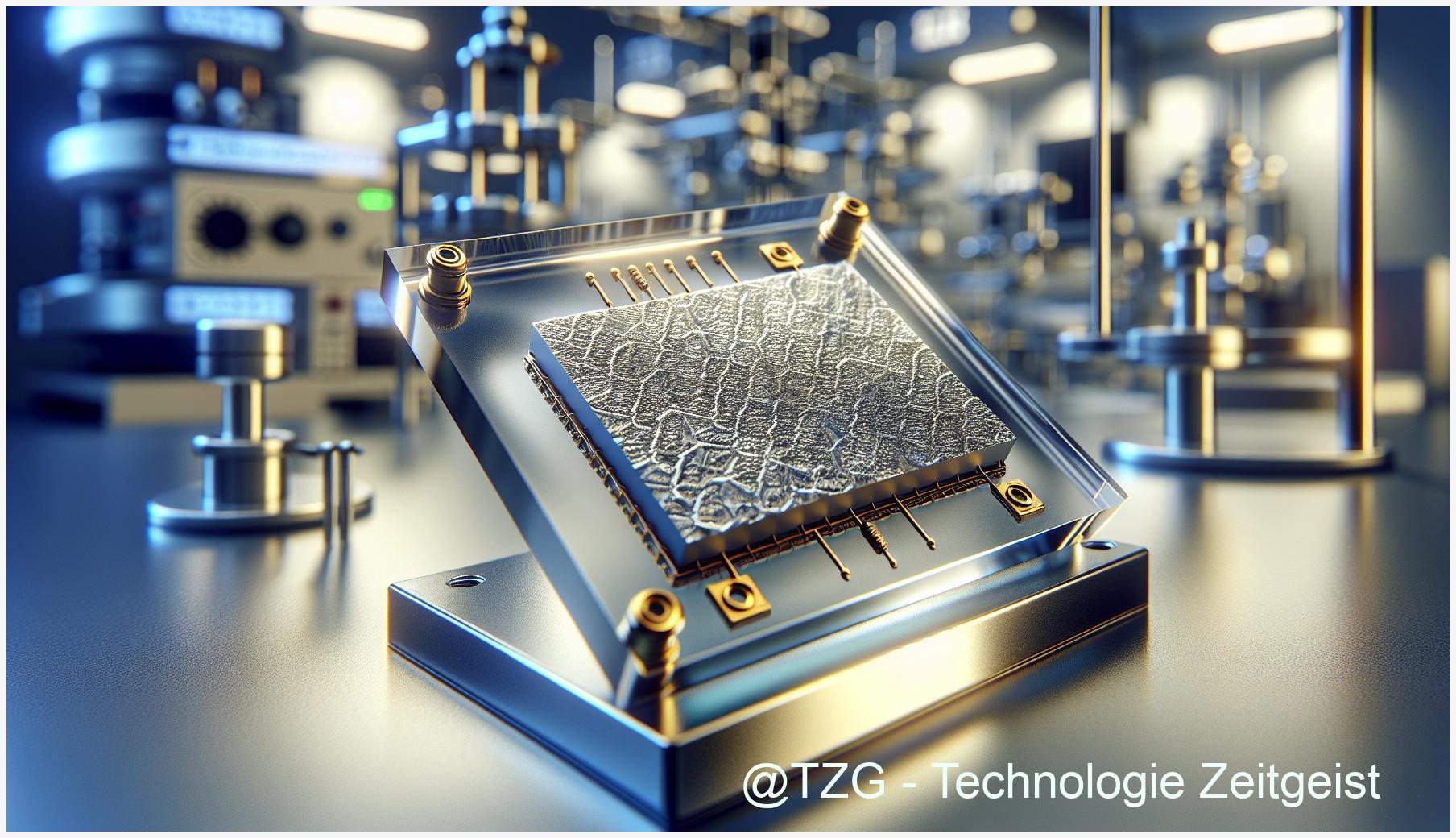

Innovationen in der Solarzellenentwicklung geraten oft durch Superlative in die Schlagzeilen. Diesmal ist es anders – weil nicht nur ein neuer Wirkungsgrad-Rekord erzielt wurde, sondern auch ein entscheidender toxikologischer Nachteil beseitigt werden konnte: Der vollständige Verzicht auf Blei. Am 17. April 2025 präsentierte ein Team der University of Queensland um Prof. Lianzhou Wang eine Perowskit-Solarzelle auf Zinnbasis mit zertifizierten 16,65 % Effizienz. Ein Meilenstein für umweltverträgliche Photovoltaik. Die Herausforderung: Zinn ist reaktiv, instabil – und bislang eine Hürde für den praktischen Einsatz. Dieser Artikel beleuchtet, wie der Durchbruch gelang, welche chemischen Tricks entscheidend waren und ob die Technologie bereit für den Massenmarkt ist.

Warum Zinn statt Blei? Der ökologische und technologische Hintergrund

Photovoltaik ohne Blei: Der Preis der Effizienz

Perowskit-Solarzellen gelten in der Forschung seit Jahren als Hoffnungsträger für günstige, performante Solartechnologien. Das Problem: Viele dieser Zellen basieren auf Blei – ein Schwermetall mit erheblichem Umwelt- und Gesundheitsrisiko. Bereits kleinste Mengen können Böden, Wasser und Lebewesen langfristig schädigen. Der Einsatz in großflächigen Photovoltaik-Modulen wirft deshalb berechtigte Fragen zur Nachhaltigkeit auf.

Zinn-Perowskit – die ökologischere Option mit technischen Tücken

Zinn bietet eine naheliegende Alternative. Es ist deutlich weniger toxisch und verspricht bleifreie Photovoltaik mit höherer Umweltverträglichkeit. Der Haken: Zinn ist zwar umweltfreundlicher, aber chemisch instabiler. Unter Lichteinfluss neigt es dazu, Elektronen abzugeben, was zu strukturellem Abbau im Material führt. In der Solarzelle bedeutet das: Effizienzverlust und vorzeitiger Leistungsverlust.

Die Lösung: Präzise Materialkontrolle

Das Team um Lianzhou Wang an der University of Queensland hat sich genau diesem Schwachpunkt gewidmet. Ihr Ziel: Die Vorteile der Zinn-Perowskite nutzen, ohne die bekannten Stabilitätsprobleme in Kauf zu nehmen. In akribischer Solarzellen-Forschung entwickelten sie Verfahren zur Kontrolle der chemischen Zusammensetzung und Oberfläche der aktiven Schichten. Damit konnten sie nicht nur eine attraktive 16,65 % Effizienz erzielen – sie lieferten auch einen Beweis, dass umweltfreundliche Solarzellen mit Zinn praktikabel und skalierbar sein können.

Fazit

Die Entscheidung gegen Blei ist mehr als nur eine ökologische – sie stellt die gesamte Technologiearchitektur auf den Prüfstand. Dass sich Zinn-Perowskit trotzdem durchsetzen kann, zeigt: Ökologische Photovoltaik ist kein Kompromiss mehr, sondern machbar.

Strategien gegen Instabilität: Die chemische Optimierung der Zinn-Perowskits

Stabilität ist der Knackpunkt – das zeigte sich besonders deutlich bei der Entwicklung bleifreier Photovoltaik. Denn Zinn reagiert schneller mit Sauerstoff und Feuchtigkeit als Blei und neigt so zum „Selbstabbau“ der aktiven Schicht. Genau hier setzte das Team um Lianzhou Wang an der University of Queensland an. Durch gezielte chemische Eingriffe gelang es, die Perowskit Stabilität deutlich zu erhöhen – ein entscheidender Durchbruch für umweltfreundliche Solarzellen.

Additive: Mehr als nur Zusätze

Ein zentrales Element waren maßgeschneiderte Additive, also kleine Mengen spezifischer Chemikalien, die dem Lösungsgemisch der Zinn-Perowskite zugesetzt wurden. Diese beeinflussten gezielt die Kristallwachstumsprozesse. Das Ergebnis: glattere, gleichmäßigere Schichten mit besserer elektrischer Leitfähigkeit und geringerer Anfälligkeit für Defekte – und das bei Photovoltaik ohne Blei.

Oberflächenmodifikation: Die Front gegen Luft und Feuchte

Doch Zinn bleibt reaktiv. Deshalb modifizierten die Forschenden die Oberflächenstruktur der fertigen Schichten. Durch hydrophobe (wasserabweisende) Beschichtungen und passivierende Moleküle wurde die Eintrittsbarriere für Sauerstoff und Feuchtigkeit erhöht – ein Schutzschild gegen typische Degradationsmechanismen.

Mehrschicht-Strategien: Struktur für Stabilität

Zusätzlich entwickelten sie komplexere Folienaufbauten, in denen funktionale Zwischenschichten das Zusammenspiel von Perowskit und Elektrodenmaterialien optimieren. Diese Schichtarchitekturen trugen wesentlich dazu bei, die erreichte 16,65 % Effizienz langfristig zu sichern.

Unterm Strich zeigt sich: Mit fundierter chemischer Steuerung lässt sich die natürliche Instabilität der Zinn-Perowskit-Zellen deutlich eindämmen. Verglichen mit früheren Ansätzen kommt diese neue Solarzellen Forschung nicht nur effizienter, sondern auch robuster daher – ein wichtiger Schritt für die nächste Generation Perowskit-Solarzellen.

Vom Labor zur Fabrik: Skalierungschancen und Marktperspektive

Eine Weltrekord-Effizienz von 16,65 % für Zinn-Perowskit-Solarzellen – das ist mehr als ein akademischer Meilenstein. Es ist ein Türöffner. Doch der Weg von der kleinen Laborzelle zur vollautomatisierten Modulproduktion ist kein Selbstläufer.

Die grundsätzliche Frage lautet: Wie lassen sich die getesteten Methoden aus Lianzhou Wangs Labor an der University of Queensland in industrielle Prozesse überführen? Dazu braucht es Produktionslinien, die empfindliche Perowskit-Schichten unter kontrollierten Bedingungen herstellen, stabilisieren und verkapseln. Die Perowskit Stabilität bleibt einer der Engpässe – trotz Fortschritten bei Additiven und Oberflächenmodifikationen.

Technologie-Roadmap: Von der Zelle zum Markt

- Langzeittests: Industrielle Standards erfordern Belastungstests unter Hitze, Feuchte, Licht – über mindestens 1.000 Stunden. Die Photovoltaik ohne Blei muss beweisen, dass sie nicht nur kurzfristig effizient, sondern auch dauerhaft stabil bleibt.

- Zertifizierungen: Ohne IEC-Normen zu Lebensdauer und Sicherheit keine Marktfreigabe. Die Solarzellen Forschung muss sich für diese Hürde systematisch wappnen.

- Kostenstruktur: Zwar sind Zinnverbindungen günstiger und ungiftiger als Blei, doch additivgestützte Prozesse können teuer werden. Eine ökonomische Skalierung braucht skalierbare Synthese und robuste Inkjet- oder Slot-Die-Beschichtungstechnologien.

Anwendungsszenarien und Potenzial für die Energiewende

Kommt es zur Serienreife, könnten umweltfreundliche Solarzellen auf Zinnbasis vor allem dort punkten, wo Umweltverträglichkeit zwingend ist: auf Wohngebäuden, in Schulen, auf Dächern öffentlicher Infrastruktur. Dort, wo Blei schlicht nicht akzeptabel ist. Für die bleifreie Photovoltaik öffnet sich damit ein Nischenmarkt mit viel Wachstumsspielraum – und womöglich ein langfristiger Klimabeitrag mit globaler Wirkung.

Fazit

Die Weltrekord-Effizienz von 16,65 % bei bleifreien, zinnbasierten Perowskit-Solarzellen markiert weit mehr als einen technologischen Erfolg. Sie belegt, dass Umweltfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit keine Widersprüche sein müssen – wenn fundierte Materialwissenschaft, Prozessoptimierung und ein langer Atem im Labor zusammenkommen. Der Verzicht auf Blei beseitigt ein gravierendes Problem der bisherigen Perowskit-Technologie und öffnet die Tür zur breiteren gesellschaftlichen und regulatorischen Akzeptanz. Dennoch bleiben Herausforderungen: Wirtschaftlichkeit, Langzeitstabilität und Produktionsskalierung müssen weiter untersucht werden. Die jetzt vorgestellte Zelle ist also kein finales Produkt – aber deutlich mehr als ein Laborprototyp. Für eine klimafreundliche Zukunft ist diese Entwicklung ein Signal der Machbarkeit.

Wie realistisch ist für Sie der Einsatz ungiftiger Solarzellen in der Praxis? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren oder teilen Sie den Artikel mit Ihrem Netzwerk.

Quellen

Eco-friendly solar cells set new world record

Homogeneous 2D/3D heterostructured tin halide perovskites for high performance green photovoltaics

University of Queensland team reports 16.65% efficiency for lead-free perovskite solar cells

Fraunhofer ISE – Jahresbericht 2024/2025

Suppressing non-radiative recombination for efficient and stable perovskite solar cells

University of Queensland tin perovskite solar cell scalability and certification

Manipulation of Ionic Transport in Anisotropic Silver-based Thin Films

Strain regulation retards natural operation decay of perovskite solar cells

Ecofriendly Solution Processing of Perovskite Solar Cells

Thermally Evaporated Metal Halide Perovskites and Their Applications

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.