Transparente Solarfenster liefern erstmals praxistauglichen Haushaltsstrom

Ein Forschungsprojekt der Universität Kassel zeigt: Fensterflächen in Wohnhäusern können dank transparenter Quantenpunkt-Solarfolien erstmals alltagstauglich Strom erzeugen – ohne Sicht- oder Designverlust. Der Prototyp liefert Energie für USB-Geräte und steht beispielhaft für das Potenzial CO2-neutraler Gebäudeenergie.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Wie funktioniert ein transparentes Solarfenster mit Quantenpunkt-Technologie?

Praxistest im Wohnraum: Was kann das Solarfenster im Alltag leisten?

Warum diese Technologie neue Maßstäbe für klimaneutrale Gebäude setzt

Fazit

Einleitung

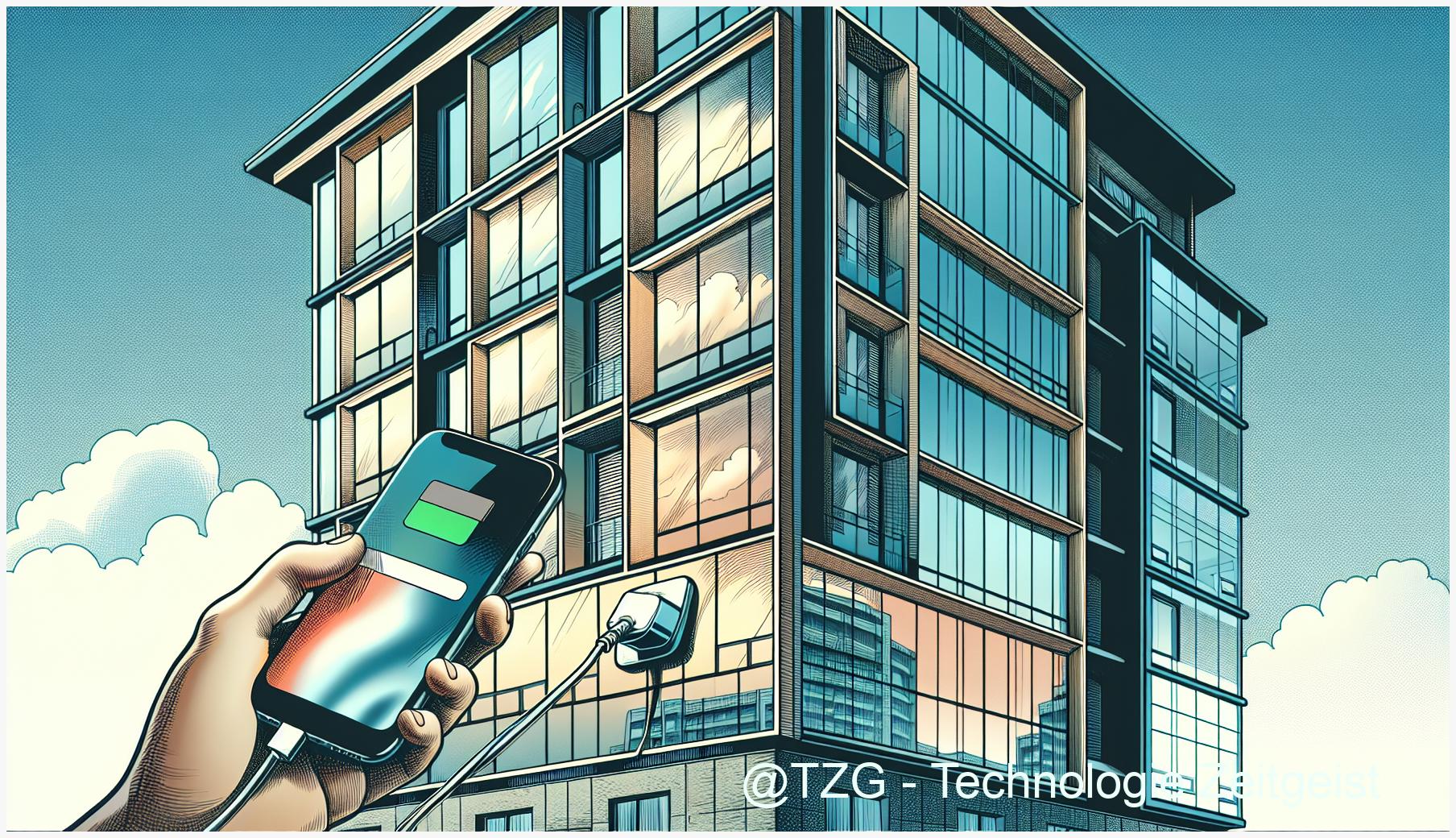

Solarstrom kommt traditionell vom Dach – dass auch ganz normale Fenster zur Energiequelle taugen, galt lange als futuristische Vision. Forschende der Universität Kassel haben diesen Paradigmenwechsel nun greifbar gemacht: Mithilfe von Quantenpunkten erzeugen transparente Solarfolien elektrischen Strom aus Tageslicht, ohne den Blick nach draußen zu versperren. Der Clou: Die Technik wurde nicht nur im Labor getestet, sondern bereits in einer echten Wohnung installiert. Dort lädt sie zuverlässig kleine Alltagsgeräte. Was bedeutet das für die Energiewende im städtischen Raum? Was kann dieses erste funktionierende Solarfenster wirklich leisten? Und: Welche Hürden stehen einer breiten Einführung noch im Weg? Der folgende Artikel liefert Einblicke in Funktionsweise, Realworld-Tests und gesellschaftliches Potenzial dieser innovativen Technologie.

Wie funktioniert ein transparentes Solarfenster mit Quantenpunkt-Technologie?

Die Idee, Energie aus Fenstern zu gewinnen, wirkte lange wie Science-Fiction. Doch Forschende der Universität Kassel haben mit dem Projekt „CoSoWin“ eine Photovoltaik im Fenster realisiert, die nicht nur Strom erzeugt, sondern dabei noch den Blick nach draußen freigibt. Kernstück ist eine neuartige Solarfolie, auf Basis von Quantenpunkten – nanoskalige Halbleiterpartikel, die gezielt bestimmte Lichtbereiche absorbieren können.

Die physikalische Magie spielt sich jenseits des sichtbaren Lichts ab: Die Quantenpunkte fangen ultraviolettes (UV) und nahinfrarotes (IR) Licht ein – also genau die Anteile des Sonnenlichts, die wir nicht sehen können. Dabei bleibt das sichtbare Licht größtenteils ungestört. Das Ergebnis: eine Fenstertransparenz von rund 30 %. Nicht glasklar, aber ausreichend, um Innenräume hell zu halten und die Außenwelt sichtbar zu machen.

Das absorbierte UV- und IR-Licht wird innerhalb der Solarfolie in elektrische Energie umgewandelt. Möglich macht dies eine eigens entwickelte Materialkombination aus Halid-Perowskiten und organischen Schichten. In Labormessungen erreichte das System einen Wirkungsgrad von 12,3 % – ein Bestwert für stromerzeugende Fenster dieser Art.

In der Praxis werden diese Folien zwischen zwei Glasscheiben laminiert, ähnlich wie bei herkömmlichem Isolierglas. Das bedeutet: keine zusätzlichen Bauteile, kein sperriger Rahmen – die Technik bleibt unsichtbar und beeinträchtigt weder Ästhetik noch Funktion. Für die CO2-neutrale Architektur im urbanen Raum eröffnet das neue Möglichkeiten: Solarenergie urban und dezentral – direkt am Ort des Verbrauchs.

So wird aus einem einfachen Fenster ein Generator für dezentralen Haushaltsstrom – unauffällig im Design, überraschend effizient in der Funktion.

Praxistest im Wohnraum: Was kann das Solarfenster im Alltag leisten?

2023: Vom Labor in die Wohnung

Der erste reale Härtetest für das transparente Solarfenster der Universität Kassel fand 2023 in einer bewohnten Mietwohnung statt. Dort wurde ein Prototyp mit integrierter Solarfolie installiert – eingebettet zwischen zwei Glasscheiben, als Teil einer herkömmlichen Fensterlösung. Ziel: herausfinden, wie gut sich die Technologie im Alltag schlägt, jenseits kontrollierter Laborbedingungen.

Strom aus Licht – auch bei Wolken

Die quantenpunktbasierte Solarfolie konvertiert unsichtbares UV- und Infrarotlicht in Strom – und lässt dabei 30 % des sichtbaren Lichts hindurch. Damit bleibt die Durchsicht trotz Energiegewinnung erhalten. Im Praxistest zeigte sich: Das System produzierte selbst bei wechselnden Wetterbedingungen ausreichend Energie, um alltägliche Kleingeräte wie Smartphones oder Tablets über USB-Anschlüsse direkt zu laden. Die gemessene Stabilität der Stromproduktion wurde durch unabhängige technische Validierungsdaten bestätigt.

Wie lebt es sich mit einem stromerzeugenden Fenster?

Die Resonanz der Bewohner war überraschend nüchtern – und genau das ist bemerkenswert. Das Fenster ließ sich bedienen wie jedes andere: keine komplizierten Schalter, keine Zusatztechnik sichtbar. Die Ästhetik? Dezent futuristisch, aber keineswegs störend. Die Sicht nach draußen blieb klar. Schönheitsfehler oder Funktionseinschränkungen wurden nicht festgestellt.

Integration ohne Reibungsverlust

Dank der flächenbündigen Bauweise ließ sich die Stromgewinnung nahezu unsichtbar in den Alltag integrieren. Die Architektur blieb unberührt, die Funktionalität wuchs. Für die Bewohner änderte sich im Prinzip – nichts. Außer, dass ihr Fenster jetzt Strom lieferte. Der Test zeigt: Photovoltaik im Fenster ist praktisch umsetzbar – ein Schritt in Richtung dezentraler Haushaltsstrom und CO2-neutrale Architektur.

Warum diese Technologie neue Maßstäbe für klimaneutrale Gebäude setzt

Fensterflächen sind in Millionen von Gebäuden vorhanden – und bislang energetisch ungenutzt. Das ändert sich gerade: Mit dem transparenten Solarfenster der Université Kassel, das auf Quantenpunkttechnologie basiert, rückt eine längst überfällige Flächennutzung in den Fokus – nicht als Stilmittel der Architektur, sondern als dezentrale Energiequelle.

Der eigentliche Durchbruch liegt im Zusammenspiel von Stromerzeugung und städtischer Struktur: Gebäude in Metropolen könnten mithilfe von Solarfolie im Fenster künftig selbstständig Strom erzeugen. Die Fenster erreichen zwar „nur“ rund 12 Prozent Wirkungsgrad – aber dieser Strom fällt dort an, wo er gebraucht wird. Das entspannt die Netze, senkt Übertragungsverluste und reduziert verursachtes CO₂ direkt in der Stadt.

Solche stromerzeugenden Fenster passen ideal in die Strategie CO2-neutraler Architektur. Besonders relevant: Bestandsbauten mit vielen Glasflächen lassen sich nachrüsten – etwa mit Fensterlaminaten. Doch die Technologie trifft noch auf Hürden. Bauvorschriften und Energiegesetzgebung erkennen derzeit meist klassische Photovoltaik auf dem Dach, nicht aber die Energie aus Fenstern als förderfähig an.

Was fehlt, ist ein regulatorischer Rahmen, der solche innovativen Konzepte integriert. Einige Kommunen planen bereits Pilotprojekte – entscheidend wird sein, ob die Normen zur Gebäudetechnik entsprechend angepasst werden. Denn: Wer Fensterflächen zur Solarenergie urban erschließt, macht Klimapolitik konkret erlebbar – in jedem Haushalt, sichtbar in jeder Fassade.

Transparente Solarfenster liefern nicht mehr bloß Visionen – sondern erstmals wirklich dezentralen Haushaltsstrom mitten in der Stadt. Genau das macht diese Technologie zu einem bedeutenden Fortschritt.

Fazit

Das transparente Solarfenster der Universität Kassel steht exemplarisch für eine neue Klasse energieerzeugender Baumaterialien: unauffällig, effizient und praxistauglich. Während Dächer bereits gut erschlossen sind, machen solche Technologien nun auch Fenster und Glasfassaden zur Stromquelle – ohne die Gestaltungsfreiheit moderner Architektur einzuschränken. Der Pilotversuch liefert einen funktionierenden Proof of Concept, dem nun Skalierung, Standardisierung und politische Unterstützung folgen müssen. Gelingt das, könnten Gebäude zunehmend zur dezentralen Energiezelle werden – und damit zur tragenden Säule der urbanen Energiewende.

Wie sehen Sie die Zukunft energieaktiver Fenster? Diskutieren Sie im Kommentarbereich und teilen Sie den Artikel mit technisch Interessierten.

Quellen

„Erschwingliche Technologie“ soll Fenster bald zu Stromlieferanten machen

Wie Quantenpunkte den ökologischen Fußabdruck reduzieren können

Cleantech-Startup UbiQD entwickelt transparentes Solarfenster

Quanten-Dot-Solarzellen: Effizienz & Tech | StudySmarter

Durchbruch in der Solartechnik: Wie SolarTech mit Quantenpunkten die Energiebranche verändert

Quantenpunkte – neue Werkstoffe für die Energiegewinnung | WOMag

Aktuelle und zukünftige Entwicklung der Solartechnik | EB BLOG

Technische Dokumentation zur Quantenpunkt-Solarfolie (Uni Kassel)

Integration von Quantenpunkt-Solarfolien in Wohngebäuden – Praxisbericht

Regulatorische Rahmenbedingungen und Marktpotenziale für transparente Solarfenster

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.