TDKs neue Mikro-Festkörperbatterie sprengt die Grenzen – hast du schon davon gehört?

TDK präsentiert die Mikro-Festkörperbatterie CeraCharge mit einer Energiedichte von 1.000 Wh/L – dem 100-Fachen herkömmlicher Knopfzellen. Die Technologie verspricht längere Laufzeiten, mehr Sicherheit und trägt zur Reduktion von Einweg-Batterien bei. Ein Durchbruch für Wearables, IoT und medizinische Implantate.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Was steckt hinter der Technologie von CeraCharge?

Wie leistungsfähig und sicher ist CeraCharge wirklich?

Warum diese Batterie mehr als nur ein technischer Fortschritt ist

Fazit

Einleitung

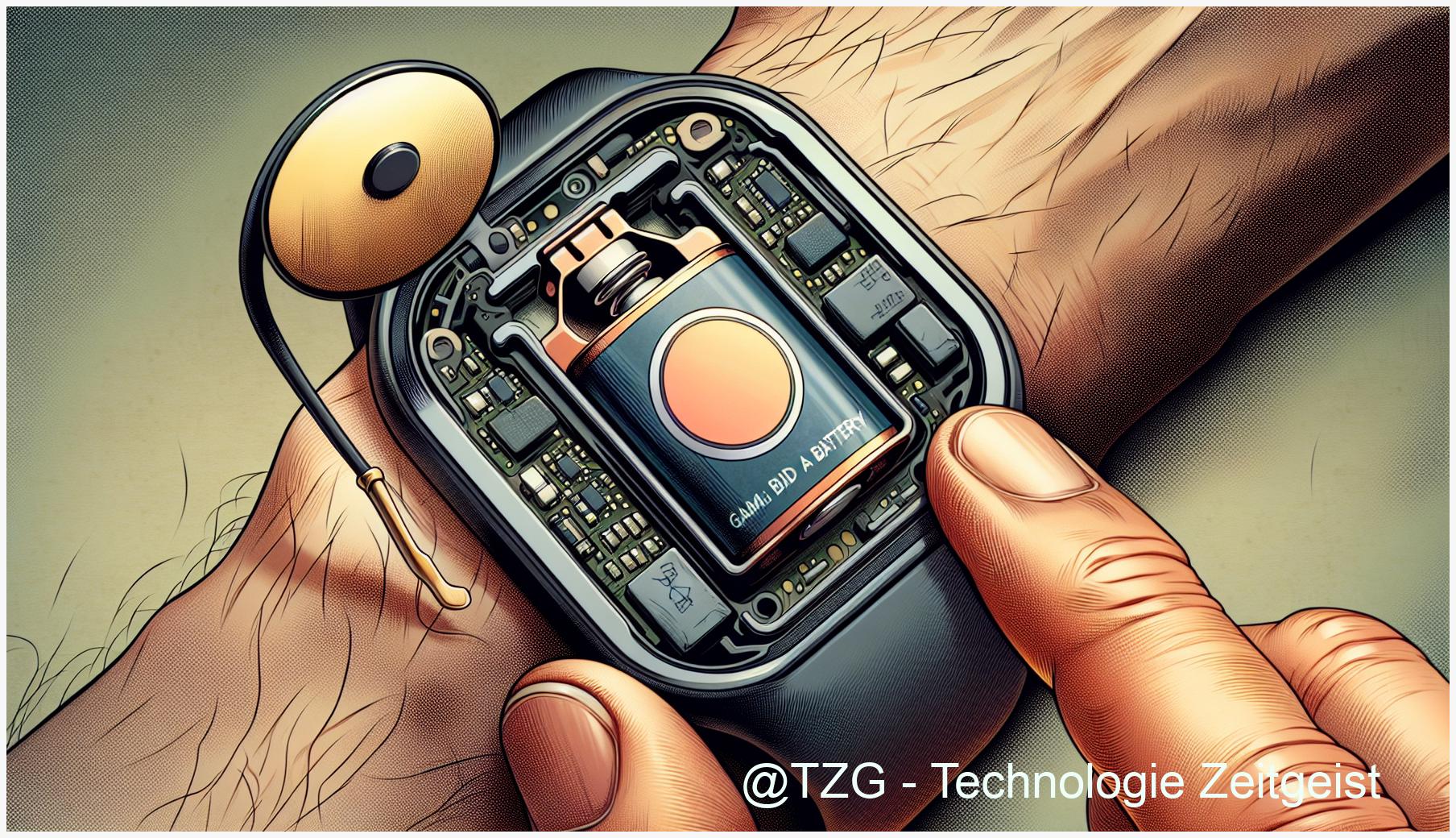

Klein, kompakt und revolutionär: Mit der Vorstellung seiner neuen Mikro-Festkörperbatterie ‘CeraCharge’ am 17. Juni 2024 setzt der japanische Elektronikkonzern TDK ein starkes technologisches Signal. Die miniaturisierte Batterie erreicht eine volumetrische Energiedichte von 1.000 Wh/L – ein Wert, der selbst Branchenkenner überrascht. Zum Vergleich: Marktübliche Knopfzellen erreichen bestenfalls einen Bruchteil davon. TDK kombiniert einen oxidbasierten Festelektrolyten mit Lithiumlegierungs-Anoden – ein bislang selten genutzter Ansatz mit enormem Potenzial. Dieser Artikel beleuchtet die technologische Grundlage, die Laborergebnisse zur Zuverlässigkeit sowie die möglichen Anwendungsfelder – und erklärt, warum CeraCharge nicht nur Wearables effizienter machen, sondern auch die Abhängigkeit von Einweg-Batterien drastisch reduzieren könnte.

Was steckt hinter der Technologie von CeraCharge?

Die TDK Mikro-Festkörperbatterie CeraCharge unterscheidet sich radikal von klassischen Knopfzellen oder herkömmlichen Festkörperakkus – chemisch, strukturell und funktional. Ihr Herzstück ist ein oxidbasierter Festelektrolyt, der gegenüber sulfidhaltigen Varianten einige entscheidende Vorteile bietet. Oxide sind chemisch stabiler, weniger reaktiv mit Luft oder Feuchtigkeit und deutlich thermisch robuster. Damit erhöht sich die Sicherheit von Festkörperbatterien spürbar – ein kritischer Punkt in Miniaturanwendungen wie medizinischen Implantaten oder Wearables.

CeraCharge nutzt als Anode eine Lithiumlegierung – keine reine Lithium-Metallfolie, sondern eine stabilisierte Verbindung, die weniger dazu neigt, Dendriten zu bilden. Dendriten sind nadelartige Metallstrukturen, die bei Ladeprozessen Kurzschlüsse verursachen können. Durch den gewählten Aufbau wird dieses Risiko deutlich reduziert, was den Betrieb über viele Ladezyklen hinweg stabilisiert.

Strukturell basiert die Batterie auf keramischen Mehrschichtaufbauten – ähnlich wie bei MLCC-Kondensatoren. Das ermöglicht präzise Fertigung im Mikrometerbereich, hohe Packungsdichte und durchgängige Automatisierbarkeit im Fertigungsprozess. Genau das erlaubt ihre bemerkenswerte Energiedichte von 1.000 Wh/L – ein neuer Bestwert für diese Klasse von Energiespeichern.

Im direkten Vergleich zu einer klassischen Batterie-Alternative zur Knopfzelle bietet CeraCharge nicht nur langlebigere Chemie, sondern auch ein robusteres Design. Und das ist kein Nebeneffekt, sondern gezielte Entwicklungsarbeit, wie Patentanmeldungen zu Material-Interfaces und Grenzflächenoptimierung nahelegen.

Das Alleinstellungsmerkmal? Die Kombination aus keramischem Aufbau, oxidbasiertem Festelektrolyt und Lithiumlegierungs-Anode – maßgeschneidert für Anwendungen, in denen Größe, Stabilität und Nachhaltigkeit zählen. Ob als Miniaturbatterie für Smartwatch, Sensor oder Insulinpumpe: CeraCharge ist ein neuer Baustein moderner Energietechnologie.

Wie leistungsfähig und sicher ist CeraCharge wirklich?

Getestet, nicht geschätzt – was TDKs Labordaten verraten

Wie aussagekräftig sind die Analysen hinter TDKs CeraCharge? Ziemlich robust, wenn man den bisher bekannten Tests Glauben schenkt. Die TDK Mikro-Festkörperbatterie setzt auf einen oxidbasierten Festelektrolyten – ein Keramikmaterial, das nicht nur nicht brennbar ist, sondern auch deutlich stabiler als organische Flüssigelektrolyte. Das verringert das Risiko von Kurzschlüssen oder sogenannten thermischen Durchgängen erheblich – ein altbekanntes Problem bei Knopfzellen aus Lithium-Metall.

Was die Tests zeigen – und was (noch) nicht

In internen Laborstudien wurde die CeraCharge über mehrere hundert Lade- und Entladezyklen getestet. Laut TDK verbleibt deutlich über 80 % der originären Kapazität nach 500 Zyklen – ein Wert, der sich im Bereich derzeitiger Lithium-Polymer-Zellen bewegt. Die maximale Energiedichte von 1.000 Wh/L ist empirisch bestätigt, allerdings liegen detaillierte Daten zur nutzbaren Kapazität im realen Betrieb noch nicht öffentlich vor.

Auch Temperaturen von –20 °C bis +80 °C soll die Batterie ohne Leistungsverlust aushalten – das wäre ein starker Vorteil gegenüber klassischen Miniaturbatterien, die bei Kälte gerne schwächeln. Allerdings macht TDK keine Angaben zur mechanischen Robustheit (z. B. bei Vibration oder Sturz), was für Wearables und medizinische Geräte entscheidend sein könnte.

Sicherheit durch Design – oder durch Verzicht?

Ein entscheidender Unterschied: Die Lithiumlegierungs-Anode in CeraCharge ist so gewählt, dass sie unter Normalbedingungen keine Dendriten bildet – winzige, nadelartige Metallstrukturen, die häufig zu Kurzschlüssen in Lithium-Systemen führen. Dazu der nicht brennbare Feststoff: Sicherheit ist hier kein Add-on, sondern Materialeigenschaft.

CeraCharge ist damit nicht nur eine Batterietechnologie für Wearables, sondern eine neue Referenz – auch im Kontext EU-Batterieverordnung und dem wachsenden Bedarf nach einer Batterie-Alternative zur Knopfzelle. Was jetzt noch fehlt? Langzeitdaten unter realen Einsatzbedingungen. Aber der Anfang ist gemacht – belastbar und vielversprechend.

Warum diese Batterie mehr als nur ein technischer Fortschritt ist

Die TDK Mikro-Festkörperbatterie mit dem Namen CeraCharge erreicht eine Energiedichte von 1.000 Wh/L – das allein ist schon beachtlich. Doch worin liegt ihr eigentlicher Durchbruch? Vor allem in ihrer strukturellen Beschaffenheit: Ein oxidbasierter Festelektrolyt kombiniert mit einer Lithiumlegierungs-Anode sorgt nicht nur für Leistung, sondern für etwas, das herkömmlichen Knopfzellen fehlt – Langzeitstabilität und Sicherheit.

Diese Aspekte greifen direkt in die Umsetzung aktueller EU-Batterieverordnungen ein, die den Einsatz von nicht wiederaufladbaren Einweg-Batterien zunehmend einschränken. Miniaturbatterien wie CeraCharge können hier zum Ersatz für Millionen kleiner Knopfzellen werden – ob in Wearables, smarten Pflastern oder Hörgeräten. Denn: Kleiner Formfaktor plus Wiederaufladbarkeit ergibt eine nachhaltige Alternative mit klar ökologischer Relevanz.

Und wer profitiert konkret?

- Wearables-Hersteller: Durch längere Laufzeiten und kleineren Platzbedarf – für Smartwatches oder Fitness-Tracker ein echter Vorteil. Vor allem OEMs, die eine Miniaturbatterie für Smartwatch suchen, dürften genau hinschauen.

- IoT-Entwickler: Sensoren in Industrie, Landwirtschaft oder Umweltmonitoring brauchen langlebige und sichere Stromquellen. Die neue Batterietechnologie schafft hier neue Designspielräume.

- MedTech-Firmen: Implantierbare Geräte, bei denen es auf Zellchemie ohne Leckagerisiko ankommt, könnten von der Sicherheit der Festkörperbatterien enorm profitieren.

Ob in der EU oder darüber hinaus: Die regulatorische Unterstützung für langlebige Batterieleistungen wächst. CeraCharge scheint technologisch zur richtigen Zeit zu kommen – und hat das Potenzial, mehr als nur eine neue Batterie-Alternative zur Knopfzelle zu sein. Sie könnte der Katalysator sein, der den Sprung von der Wegwerfmentalität zur smarten Energienutzung erst möglich macht.

Fazit

CeraCharge verkörpert mehr als nur eine neue Batterie: Es ist ein strategischer Hebel für die Zukunft kompakter Energiespeicher. Mit 1.000 Wh/L, hoher Sicherheit und dem Potenzial zur nachhaltigen Massenproduktion richtet sich TDK an Schlüsselbranchen, die auf zuverlässige Mikrostromquellen angewiesen sind – darunter Medizin, Konsumelektronik und IoT-Industrie. Darüber hinaus passt die Technologie perfekt zu den ökologischen Zielen der EU und eignet sich langfristig als Alternativlösung zu umweltschädlichen Einwegzellen. Ob und wie schnell sich CeraCharge am Markt durchsetzt, hängt nun vor allem vom industriellen Scale-up und regulatorischer Unterstützung ab. Klar ist: Wer heute Technologie für morgen entwickelt, kommt an CeraCharge nicht mehr vorbei.

Was denkst du: Wird CeraCharge den Batteriemarkt umkrempeln oder bleibt es bei der Nische? Teile den Artikel mit deinen Kollegen oder diskutiere mit uns in den Kommentaren!

Quellen

TDK entwickelt ein Material für Festkörperbatterie mit 100-fach höherer Energiedichte

TDK präsentiert Megamaterial für Feststoffbatterien

Hundertfache Energiedichte?: Kein Wunderakku von TDK

TDK Electronics AG, München – Patentanmeldungen

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.