KI-Unabhängigkeit: Wie Europas Gigapläne die Technologielandschaft verändern sollen

Die EU will sich von der KI-Dominanz der USA lösen und bis 2030 zur eigenständigen Supermacht aufsteigen. Geplant sind massive Rechenzentren, einheitliche Datenstandards und eine koordinierte Forschungsstrategie – mit weitreichenden Folgen für Technologie, Wirtschaft und globale Machtverhältnisse.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Das Bauprojekt der digitalen Souveränität: Gigafabriken und Datenunion

Stimmen aus Forschung und Wirtschaft: Zwischen Euphorie und Skepsis

Globale Machtspiele: Europas Platz im KI-Wettlauf mit den USA und China

Fazit

Einleitung

70 Prozent der weltweit führenden KI-Modelle kommen derzeit aus den USA. In Brüssel gilt das längst als strategischer Engpass – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Mit einer neuen Gesamtstrategie nimmt die EU nun Kurs auf technologische Unabhängigkeit. Der Aufbau von fünf Gigafabriken zur Datenverarbeitung, eine gemeinsame Datenunion und gezielte Förderprogramme sollen Europa bis 2030 zum globalen Schwergewicht in Sachen KI machen. Doch der Plan ist ambitioniert – und voller Herausforderungen. Denn zwischen Vision und Wirklichkeit liegen politische Uneinigkeit, begrenzte Ressourcen und der ständige Wettlauf mit Playern wie China und den Vereinigten Staaten. Dieser Artikel beleuchtet, was die EU konkret plant, warum sie diesen Weg geht und wie realistisch die angestrebte Unabhängigkeit wirklich ist.

Das Bauprojekt der digitalen Souveränität: Gigafabriken und Datenunion

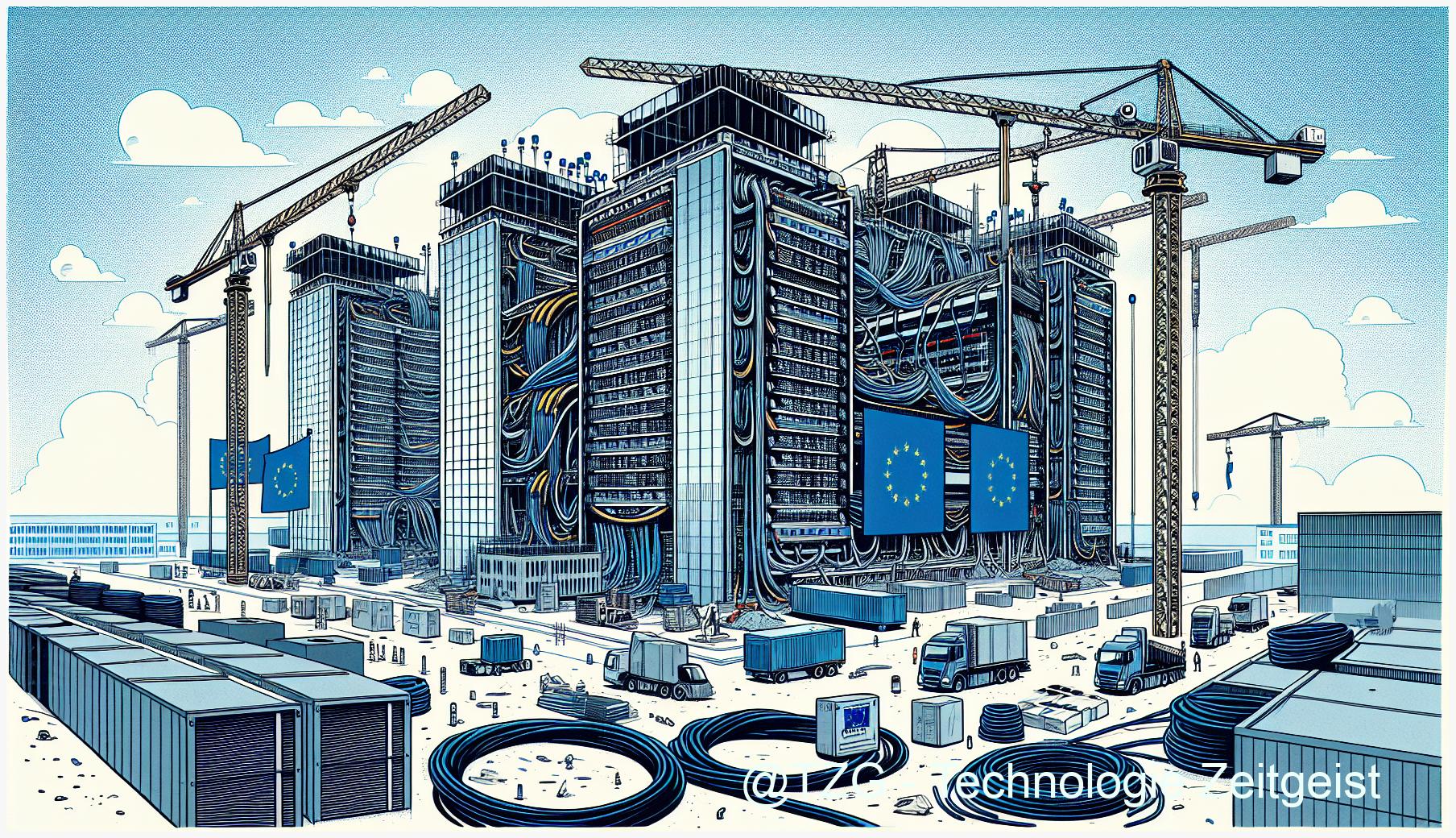

Fünf Rechenzentren der Superlative sollen in den kommenden Jahren das Rückgrat der EU KI Strategie bilden. Die sogenannten Gigafabriken, mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Milliarden Euro, sind mehr als nur Infrastrukturprojekte – sie sind ein politisches Signal. Die Europäische Union will damit ihre technologische Autarkie ausbauen und ihre Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud- und KI-Anbietern reduzieren. Ihr Ziel: Die Rechenleistung europaweit verdoppeln und leistungsfähige Systeme für KI schaffen, die in Europa entwickelt, trainiert und betrieben werden können.

Doch hohe Rechenleistung allein reicht nicht aus. Ebenso zentral ist eine intelligente Datenpolitik. Genau hier setzt die Datenunion EU an – ein infrastrukturelles und rechtliches Rahmenwerk, das den kontrollierten und sicheren Austausch von Daten innerhalb Europas ermöglichen soll. Dabei geht es um mehr als Datenschutz; es geht um Datenverfügbarkeit. Forscherinnen, Unternehmen und öffentliche Stellen sollen Zugang zu gemeinsam genutzten, interoperablen Datensätzen erhalten – ohne dabei zentrale Rechte aufzugeben.

Diese Datenunion verfolgt zwei Kernziele: erstens den Aufbau vertrauenswürdiger Datenräume – etwa für Gesundheit, Mobilität oder Industrie –, zweitens die Schaffung gemeinsamer Standards zur sicheren Datenverarbeitung. Datenschutz und digitale Souveränität schließen sich laut EU nicht aus, sie bedingen sich sogar.

Damit stellt sich Europa dem globalen Vergleich: Während die USA durch ihren Vorsprung bei Cloud-Diensten dominieren und China durch staatlich orchestrierte Datenströme Kontrolle behält, sucht die EU einen dritten Weg – einen, der Künstliche Intelligenz Unabhängigkeit mit demokratischen Werten verbindet. Das ist ambitioniert. Aber notwendig, wenn KI Entwicklung in Europa mehr sein soll als eine Fußnote im globalen Wettbewerb.

Stimmen aus Forschung und Wirtschaft: Zwischen Euphorie und Skepsis

Ein ambitionierter Plan – doch wie realistisch ist er?

Die EU KI Strategie wird in Brüssel als Meilenstein gefeiert. Doch wie sehen das diejenigen, die sie umsetzen sollen? Zwischen führenden Forschenden und Industrievertretern schwankt die Stimmung: von vorsichtiger Zustimmung bis zu offener Skepsis.

„Koordination ist der Flaschenhals“

Dr. Elena Kostas, Direktorin eines paneuropäischen KI-Forschungszentrums, betont, dass die geplanten Gigafabriken Europa zwar dringend notwendige Rechenressourcen schaffen – aber ohne klare Schnittstellen zwischen Forschung, Wirtschaft und Politik drohe Effizienzverlust. „Wir sprechen oft von KI Infrastruktur Investitionen, aber selten davon, wer die Brücken zwischen den Sektoren baut.“

Industrie: Viel Potenzial – bei hoher Unsicherheit

Für Tech-Unternehmen bietet die Strategie enorme Chancen. Doch es bleiben Hürden. Ein CTO eines deutschen KI-Startups verweist auf die hohe Bürokratie und langsame Umsetzung: „Wettbewerbsfähig mit den USA oder China werden wir nicht durch Pläne, sondern durch Geschwindigkeit und Mut.“ Der Vergleich EU USA China KI sei ernüchternd – vor allem beim Zugang zu Chips und Talenten.

EU-Kommission setzt auf verbindliche Zusammenarbeit

Laut Digitalkommissarin Henna Virkkunen will man mit der Datenunion EU nicht nur Infrastrukturen harmonisieren, sondern eine echte kollaborative Innovationskultur schaffen. Doch: 27 Mitgliedsstaaten, unterschiedliche Startniveaus – das macht eine koordinierte KI Entwicklung in Europa kompliziert. Digitale Souveränität, so Virkkunen, sei deshalb nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Aufgabe.

Künstliche Intelligenz Unabhängigkeit ist in greifbarer Nähe – aber nur, wenn Europas Vielfalt nicht zur Achillesferse der Vision wird.

Globale Machtspiele: Europas Platz im KI-Wettlauf mit den USA und China

Wem gehören die Schlüsseltechnologien der Zukunft — und wer definiert die Spielregeln dafür? Diese Frage stellt sich zugespitzter denn je, wenn es um die Künstliche Intelligenz geht. Während die USA weiterhin als Innovationsmotor und China als staatlich steuernder Gegenspieler auftreten, versucht Europa, eine dritte Position zu bilden: eigenständig, regelgeleitet und strategisch unabhängig.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht die EU KI Strategie mit einem klaren Ziel: Digitale Souveränität Europa. Projekte wie der Aufbau von fünf Gigafabriken in Europa zur Steigerung der Rechenleistung sollen Kapazitäten schaffen, die aktuell fast ausschließlich in US-amerikanischer Hand liegen. Denn bislang stammen rund 70 Prozent aller großen KI-Modelle aus den USA. Das schafft technologische Abhängigkeiten — nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch.

Gerade hier liegt ein kritischer Punkt. Wer die Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert auch die Bedingungen für Innovation. Die EU will mit den geplanten KI Infrastruktur Investitionen nicht nur mithalten, sondern Standards setzen, etwa über die Datenunion EU, die den rechtssicheren Umgang mit europäischen Sensordaten ermöglicht. Im weltweiten Vergleich mit den USA und China positioniert sich Europa damit bewusst als Wertegemeinschaft — mit Risiken, aber auch mit Gestaltungsmacht.

Allerdings bleibt Europas KI-Autarkie auf Zulieferungen angewiesen: etwa bei Hochleistungschips aus den USA. Das spiegelt sich in den Bemühungen zur Handelsliberalisierung und zur Anpassung des EU-KI-Gesetzes. Was hier verhandelt wird, geht über technische Details hinaus. Es ist ein geopolitisches Statement: Die KI Entwicklung in Europa ist auch ein Akt technologischer Selbstbehauptung.

Fazit

Der Plan der EU, zur KI-Supermacht aufzusteigen, ist nicht weniger als ein Versuch, die technologische Abhängigkeit Europas grundlegend zu durchbrechen. Ob mit Gigafabriken oder gemeinsamer Datenpolitik – die Richtung ist klar: mehr Kontrolle über Daten, Algorithmen und Infrastruktur. Doch der Weg dahin bleibt steinig. Finanzierung, Umsetzung und Koordination müssen in Einklang gebracht werden, wenn Europa nicht nur mitreden, sondern künftig mitgestalten will. Dass dieser Kurs politische und wirtschaftliche Auswirkungen weit über den Kontinent hinaus haben könnte, ist schon jetzt abzusehen.

Diskutieren Sie mit: Ist Europas KI-Strategie realistisch oder bloße Zukunftsrhetorik? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Quellen

Europas neue Strategie für Unabhängigkeit in der KI-Branche

KI-Gipfel: Europa vs USA im Wettlauf um Künstliche Intelligenz

KI-Wettlauf USA-China: Wer dominiert die Zukunft der Technologie?

Zwischen Abhängigkeit und Innovationskraft | DGAP

Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken | Themen

Wie wettbewerbsfähig ist Europa im Bereich künstliche Intelligenz?

[PDF] OECD-Bericht zu Künstlicher Intelligenz in Deutschland – KI Strategie

Im KI-Wettlauf geraten die USA und die EU auf Kollisionskurs

Förderung eines europäischen Konzepts für künstliche Intelligenz

Strategische Rivalität zwischen USA und China

Gefahren durch KI: Ein Blick auf die Risiken der künstlichen Intelligenz

AI Act: Regeln für Unternehmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz

Europäischer Ansatz für künstliche Intelligenz

Was ist Künstliche Intelligenz und welche Auswirkungen hat sie?

Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken für Unternehmen

EU-Strategie für Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in Europa: Herausforderungen und Chancen

Die Rolle der EU im globalen KI-Wettbewerb

Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit in Europa

Künstliche Intelligenz und Datenschutz: Ein europäischer Ansatz

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.