Energie aus der Natur: Können Algen die Solarzellen der Zukunft sein?

Algen-Solarzellen könnten die Energiegewinnung revolutionieren. Sie sind günstig, umweltfreundlich und könnten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Techniken bieten. Doch wie weit ist die Forschung? Welche Herausforderungen gibt es? Und wann könnten Algen-basierte Systeme tatsächlich auf unseren Dächern landen? Ein Blick auf den aktuellen Stand der Wissenschaft.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Wie funktionieren Algen-Solarzellen?

Forschung und aktuelle Entwicklungen

Wirtschaftliche Potenziale und ökologische Vorteile

Herausforderungen auf dem Weg zur Kommerzialisierung

Zukunftsperspektiven und nächste Schritte

Fazit

Einleitung

Die Energiegewinnung durch Solarzellen hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Während Silizium-Solarzellen den Markt dominieren, suchen Wissenschaftler nach umweltschonenderen Alternativen. Eine der vielversprechendsten Optionen ist die Nutzung von bio-photovoltaischen Zellen – Solarzellen, die mit der Kraft von Algen Strom erzeugen. Diese Technologie könnte nicht nur nachhaltiger sein, sondern sich auch kostengünstiger herstellen lassen. Doch wie genau funktioniert das? Und warum könnten Algen hier eine Schlüsselrolle spielen?

Wie funktionieren Algen-Solarzellen?

Die natürliche Energiequelle: Photosynthese in bio-photovoltaischen Zellen

Algen-Solarzellen nutzen einen bemerkenswerten Prozess, der seit Milliarden Jahren existiert: die Photosynthese. Dabei absorbieren Algen Sonnenlicht und wandeln es in chemische Energie um. Das Besondere an bio-photovoltaischen Zellen ist, dass sie diesen natürlichen Mechanismus direkt zur nachhaltigen Stromerzeugung nutzen.

Der zentrale Akteur in Algen ist Chlorophyll – das grüne Pigment, das Licht einfängt. Wenn Sonnenstrahlen auf die Algen treffen, setzen sie eine Reaktionskette in Gang, bei der Elektronen aus Wassermolekülen gelöst werden. Normalerweise nutzt die Alge diese Elektronen für ihren Stoffwechsel. Doch in einer Algen-Solarzelle wird ein Teil dieser Elektronen extrahiert und zur Stromerzeugung genutzt.

Von der Alge zur elektrischen Energie

Damit dieser Prozess nutzbar wird, sind bio-photovoltaische Zellen so aufgebaut, dass sie einen elektrischen Kreislauf ermöglichen. Die wesentlichen Komponenten sind:

- Biologische Anode: Hier sitzen die Algen, die durch Photosynthese Elektronen freisetzen.

- Elektroden: Diese fangen die Elektronen ein und leiten sie durch eine äußere Schaltung.

- Kathode: Hier werden die Elektronen wieder aufgenommen, um den Kreislauf zu schließen.

Da Algen während des Prozesses kontinuierlich neue Elektronen produzieren, entsteht eine gleichmäßige Stromquelle. Zwar sind die Spannungen derzeit noch niedrig, aber der Mechanismus hat Potenzial.

Messwerte und Optimierungspotenzial

Aktuelle bio-photovoltaische Zellen erzielen auf einem Quadratcentimeter eine Spannung von etwa 0,5 Volt und einen Strom von 1,25 Milliampere. Durch die geschickte Kombination mehrerer Einheiten in Reihe oder Parallelbetrieb lassen sich jedoch höhere Spannungen erzeugen – Experimente mit zehn Zellen erreichten bereits 5,53 Volt.

Diese Werte sind noch weit entfernt von klassischen Silizium-Solarzellen, doch die Vorteile liegen an anderer Stelle: Algen-Solarzellen benötigen keine seltenen oder teuren Materialien und lassen sich nachhaltig produzieren.

Forscher arbeiten daran, die Effizienz zu steigern. Eine Schlüsselrolle spielen dabei sowohl leistungsfähigere Elektroden als auch Algenarten mit höherer Photosynthese-Rate. Die Wahl geeigneter Materialien zur Elektronenübertragung könnte ebenfalls helfen, Verluste zu minimieren und bio-photovoltaische Systeme marktfähig zu machen.

Forschung und aktuelle Entwicklungen

Wissenschaftliche Pioniere und ihre Rolle

Die Entwicklung von Algen-Solarzellen erfordert intensive Forschung, in der sich führende Universitäten und Institute weltweit engagieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Universität Córdoba in Spanien. Dort arbeiten Wissenschaftler an der Optimierung bio-photovoltaischer Zellen und erforschen insbesondere, wie Algen effizienter Elektronen abgeben und sich deren Stoffwechselprozesse für die nachhaltige Stromerzeugung verbessern lassen. Ein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Kopplung mit Wasserstoffproduktion, um Solarenergie langfristig nutzbar zu machen.

Neben Córdoba führen auch Teams an der University of Cambridge und der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) experimentelle Studien durch. Sie testen verbesserte Elektrodenmaterialien, die eine effizientere Elektronenübertragung ermöglichen. Wissenschaftliche Netzwerke, darunter das European BioPhotovoltaics Consortium, bündeln interdisziplinäre Expertisen, um die Zukunft der Solarenergie nachhaltiger zu gestalten.

Materialinnovationen: Effizientere Elektroden

Aktuelle Studien konzentrieren sich darauf, die zentrale Schwachstelle bio-photovoltaischer Zellen zu überwinden: die vergleichsweise geringe elektrische Leistung. Ein entscheidender Faktor ist der Elektrodenaufbau, der maßgeblich beeinflusst, wie gut die Algen während der Photosynthese Elektronen auf die Solarzelle übertragen.

Ein vielversprechender Ansatz ist der Einsatz von leitfähigen Nanostrukturen, die den Kontakt zwischen Algen und Elektroden verbessern. Forschungen an der Universität Bochum zeigten, dass mit modifizierten Graphen-Elektroden die Energieausbeute um bis zu 30 % erhöht werden kann. Andere Teams erproben Hybrid-Systeme, bei denen Enzyme oder synthetische Moleküle als Brücke zwischen Algen und Elektroden dienen.

Welche Algen liefern die beste Leistung?

Nicht jede Algenart eignet sich gleichermaßen für Solarzellen. Während Cyanobakterien besonders robuste Photosyntheseaktivitäten aufweisen, könnten Grünalgen wie Chlamydomonas reinhardtii wegen ihrer hohen Wachstumsrate neue Maßstäbe setzen. Forscher experimentieren mit genetischer Modifikation, um Algen gezielt so anzupassen, dass sie eine höhere Elektronentransferrate besitzen.

Ein Team der University of Queensland hat kürzlich durch Manipulation des Photosyntheseprozesses eine Algen-Solarzelle entwickelt, die 40 % mehr elektrische Leistung erzielt als frühere Modelle. Solche Fortschritte deuten darauf hin, dass gezielte Algenzüchtung ein Schlüssel zur Marktreife dieser Technologie sein könnte.

Durchbrüche und Herausforderungen

Trotz dieser Erfolge gibt es noch zahlreiche Hürden. Der größte Schwachpunkt bio-photovoltaischer Systeme ist nach wie vor die begrenzte Stromausbeute. Während erste Prototypen eine Spannung von etwa 0,5 V pro Einheit liefern, benötigen alltägliche Anwendungen wesentlich höhere Energiedichten.

Zudem bleibt die Langzeitstabilität der Zellen eine Herausforderung. Die Algen müssen kontinuierlich mit Licht, Wasser und Nährstoffen versorgt werden, ohne dass sich ihre Energieproduktion verringert. Forscher untersuchen bereits Verfahren zur automatisierten Nährstoffzufuhr, um den Betrieb der Zellen über längere Zeiträume zu gewährleisten.

Ein weiteres Hindernis ist die Skalierung. Einzelne bio-photovoltaische Zellen mögen vielversprechend sein, doch die industrielle Produktion erfordert effiziente Massefertigung. Trotzdem zeigt sich: Die Fortschritte der letzten Jahre demonstrieren eindrucksvoll, dass Algen-Solarzellen ein enormes Potenzial besitzen – wenn Forschung und Industrie die letzten technischen Hürden überwinden.

Wirtschaftliche Potenziale und ökologische Vorteile

Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Solarzellen

Algen-Solarzellen könnten eine kostengünstige Alternative zu klassischen Siliziumzellen sein – nicht nur wegen der Verfügbarkeit natürlicher Rohstoffe, sondern auch aufgrund deutlich geringerer Produktionskosten. Während herkömmliche Solarzellen auf hochreines Silizium angewiesen sind, dessen aufwendige Herstellung energieintensiv ist, setzen bio-photovoltaische Zellen auf biologisches Material. Algen wachsen nahezu überall, benötigen kaum Pflege und können in großem Maßstab kultiviert werden – sogar in Regionen, in denen konventionelle Solarzellenproduktion unrentabel wäre.

Die Herstellung bio-photovoltaischer Zellen erfordert zudem weniger industrielle Verfahren. Während Silizium erst unter hohen Temperaturen geschmolzen, gereinigt und weiterverarbeitet werden muss, benötigen Algen-Solarzellen lediglich eine geeignete Wachstumsumgebung und einfache biochemische Prozesse zur Energieumwandlung. Dadurch reduziert sich nicht nur der Materialaufwand, sondern auch der Energiebedarf in der Produktion – ein entscheidender Kostenfaktor bei erneuerbaren Energien.

Umweltfreundlicher als Silizium-Solartechnik

Neben ökonomischen Vorteilen bieten Algen-Solarzellen erhebliche ökologische Pluspunkte. Klassische Photovoltaik basiert oft auf seltenen Erden und giftigen Chemikalien, die sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung eine Umweltbelastung darstellen. Bio-photovoltaische Zellen hingegen nutzen organische Materialien, die problemlos biologisch abbaubar oder recycelbar sind. Damit entfallen problematische End-of-Life-Szenarien, wie sie bei konventionellen Solarmodulen auftreten.

Ein weiteres Argument für Algen-basierte Solarzellen ist die CO₂-Bilanz: Während herkömmliche Solarpanels bereits bei ihrer Fertigung große Mengen an Energie verbrauchen, speichern Algen während ihres Wachstums aktiv CO₂ aus der Atmosphäre. Ihre Nutzung bedeutet also nicht nur nachhaltige Stromerzeugung, sondern kann zusätzlich zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen beitragen.

Integration in die Kreislaufwirtschaft

Diese Technologie könnte eine Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft spielen. Da Algen nicht nur für die direkte Stromgewinnung genutzt werden, sondern auch überschüssige Biomasse produzieren, bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Eine der vielversprechendsten Anwendungen ist die gekoppelte Wasserstofferzeugung: Durch gezielte biochemische Prozesse können Algen unter bestimmten Bedingungen Wasserstoff freisetzen – eine wertvolle Energiequelle für Brennstoffzellen.

Darüber hinaus könnten Algen-Solarzellen in spezielle Agrar- oder Aquafarm-Konzepte integriert werden, um zugleich saubere Energie und verwertbare Biomasse für die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie zu liefern. Diese Mehrfachnutzung macht sie zu einer besonders attraktiven Option für energieeffiziente, nachhaltige Wirtschaftssysteme.

Die Kombination aus niedrigen Produktionskosten, umweltfreundlicher Herstellung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten macht bio-photovoltaische Zellen zu einer ernstzunehmenden Alternative für die Zukunft der Solarenergie. Während konventionelle Technologien an ihre ökologischen und wirtschaftlichen Grenzen stoßen, könnten Algen einen neuen Weg in der nachhaltigen Stromerzeugung ebnen – mit weitreichenden Auswirkungen auf Energie- und Rohstoffkreisläufe.

Herausforderungen auf dem Weg zur Kommerzialisierung

Technische Hürden: Skalierbarkeit und Effizienz

Algen-Solarzellen stehen vor einem grundlegenden Problem: ihre Effizienz. Während herkömmliche Silizium-Solarzellen einen Wirkungsgrad von bis zu 22 % erreichen, liefern bio-photovoltaische Zellen bislang nur geringe Strommengen. Die bislang getestete Technologie erzeugt auf nur einem Quadratzentimeter gerade einmal 0,5 V und 1,25 mA. Um eine adäquate Energieversorgung zu gewährleisten, müssten unzählige dieser Module in Serie oder parallel geschaltet werden – was die Produktion teuer und komplex macht.

Hinzu kommt die biologische Natur der Algen. Sie sind empfindlich gegenüber Umweltfaktoren wie Temperatur, Lichtintensität und Nährstoffverfügbarkeit. Während Silizium-Solarzellen über Jahrzehnte funktionsfähig bleiben, ist bei bio-photovoltaischen Zellen unklar, wie lange ihre Energieleistung konstant bleibt und ob sich nach längerer Nutzungsdauer Materialermüdung und Degradationserscheinungen zeigen.

Wirtschaftliche Herausforderungen: Kosten und Marktzugang

Die Produktion von Algen-Solarzellen ist derzeit nicht für den Massenmarkt optimiert. Forschungseinrichtungen wie die Universität Córdoba haben vielversprechende Konzepte entwickelt, doch von einer kostengünstigen, industriellen Fertigung ist die Technologie noch weit entfernt. Selbst wenn bio-photovoltaische Module grundsätzlich günstiger herzustellen sind als herkömmliche Solarzellen, stehen den geringen Materialkosten hohe Aufwendungen für Biotechnologie, Wartung und Infrastruktur gegenüber.

Ein weiteres Hindernis: die mangelnde Investitionsbereitschaft. Während Unternehmen in Silizium-Technologien und Perowskit-Solarzellen Milliardenbeträge investieren, bleibt die Finanzierung von Algen-Solarzellen bescheiden. Investoren scheuen das Risiko einer noch nicht ausgereiften Technik ohne bewiesenes Marktpotenzial. Nur wenn gezielte Förderprogramme und staatliche Subventionen den Anfangsaufwand senken, könnte sich die Lage ändern.

Regulierungen und die Reaktion der Energiekonzerne

Jede neue Energiequelle muss regulatorischen Hürden überwinden – von Sicherheitsstandards bis zu Netzkompatibilität. Bio-photovoltaische Systeme könnten sich nur dann durchsetzen, wenn sie nahtlos in bestehende Energienetze integriert werden können. Doch das stellt insbesondere die Betreiber von Stromnetzen vor Herausforderungen: Wie wird mit der unsteten Energieproduktion solcher biologischen Module umgegangen?

Zudem wird die Solarenergiebranche derzeit von wenigen großen Akteuren dominiert. Unternehmen, die Milliarden in bestehende Solartechnologien investiert haben, könnten den Wandel hinauszögern oder verhindern. Wie einst die Öl- und Gasindustrie gegenüber erneuerbaren Energien könnten auch etablierte Solarhersteller versuchen, bio-photovoltaische Systeme als unzuverlässig oder unwirtschaftlich darzustellen.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es Hoffnung: Je weiter die Forschung voranschreitet und je mehr politische Unterstützung fließt, desto größer wird das Potenzial, dass Algen-Solarzellen doch noch ihren Platz im Energiemarkt der Zukunft finden.

Zukunftsperspektiven und nächste Schritte

Wann könnten Algen-Solarzellen marktreif sein?

Die bio-photovoltaische Technologie ist zweifellos vielversprechend, aber noch weit davon entfernt, Silizium-Solarzellen auf breiter Front zu ersetzen. Derzeit befinden sich Algen-Solarzellen größtenteils in der experimentellen Phase, wobei erste funktionale Prototypen zeigen, dass sie elektrische Energie auf nachhaltige Weise erzeugen können. Doch bevor eine industrielle Markteinführung realistisch wird, müssen zentrale Herausforderungen gelöst werden – insbesondere in puncto Effizienz und Skalierbarkeit.

Experten gehen davon aus, dass es mindestens ein weiteres Jahrzehnt intensiver Forschung erfordert, bevor Algen-Solarzellen marktreif sind. Schlüsselbereiche sind dabei die Steigerung der elektrischen Leistung, die Stabilität der Algen über lange Zeiträume hinweg und die Entwicklung kosteneffizienter Produktionsmethoden. Zudem müssen Unternehmen davon überzeugt werden, dass diese Technologie wirtschaftlich tragfähig ist. Falls gezielte Förderprogramme und private Investitionen stärker in die Grundlagenforschung und Entwicklung fließen, könnte jedoch bereits in den nächsten 15 Jahren eine erste Markteinführung in Nischenanwendungen erfolgen.

Industrielle Anwendungen – wo machen Algen-Solarzellen Sinn?

Obwohl Algen-Solarzellen in ihrer heutigen Form noch nicht mit etablierten Photovoltaiksystemen konkurrieren können, gibt es Anwendungsbereiche, in denen sie eine interessante Ergänzung oder Alternative darstellen könnten.

- Integration in urbane Energiesysteme: Städte, die auf nachhaltige Energiequellen setzen, könnten bio-photovoltaische Module in Gebäudefassaden, Parks oder Wasserflächen integrieren. Die Technologie könnte beispielsweise in „grünen Wänden“ verbaut werden, die nicht nur Strom produzieren, sondern auch die Luftqualität verbessern.

- Kombination mit bestehender Infrastruktur: Algen-Solarzellen lassen sich potenziell in hybride Energieanlagen einfügen, die bereits auf erneuerbare Energien wie Wind- oder Wasserkraft setzen. Vor allem in Gebieten mit begrenztem Zugang zu herkömmlicher Strominfrastruktur könnten solche Kombinationen lokale, nachhaltige Energiequellen bieten.

- Smart Cities: Zukünftige „intelligente Städte“ setzen auf nachhaltige, dezentrale Stromproduktion. Sensoren und kleine elektronische Geräte könnten künftig direkt durch bio-photovoltaische Energie betrieben werden, was zu einer Reduzierung der Abhängigkeit von Batterien führen würde.

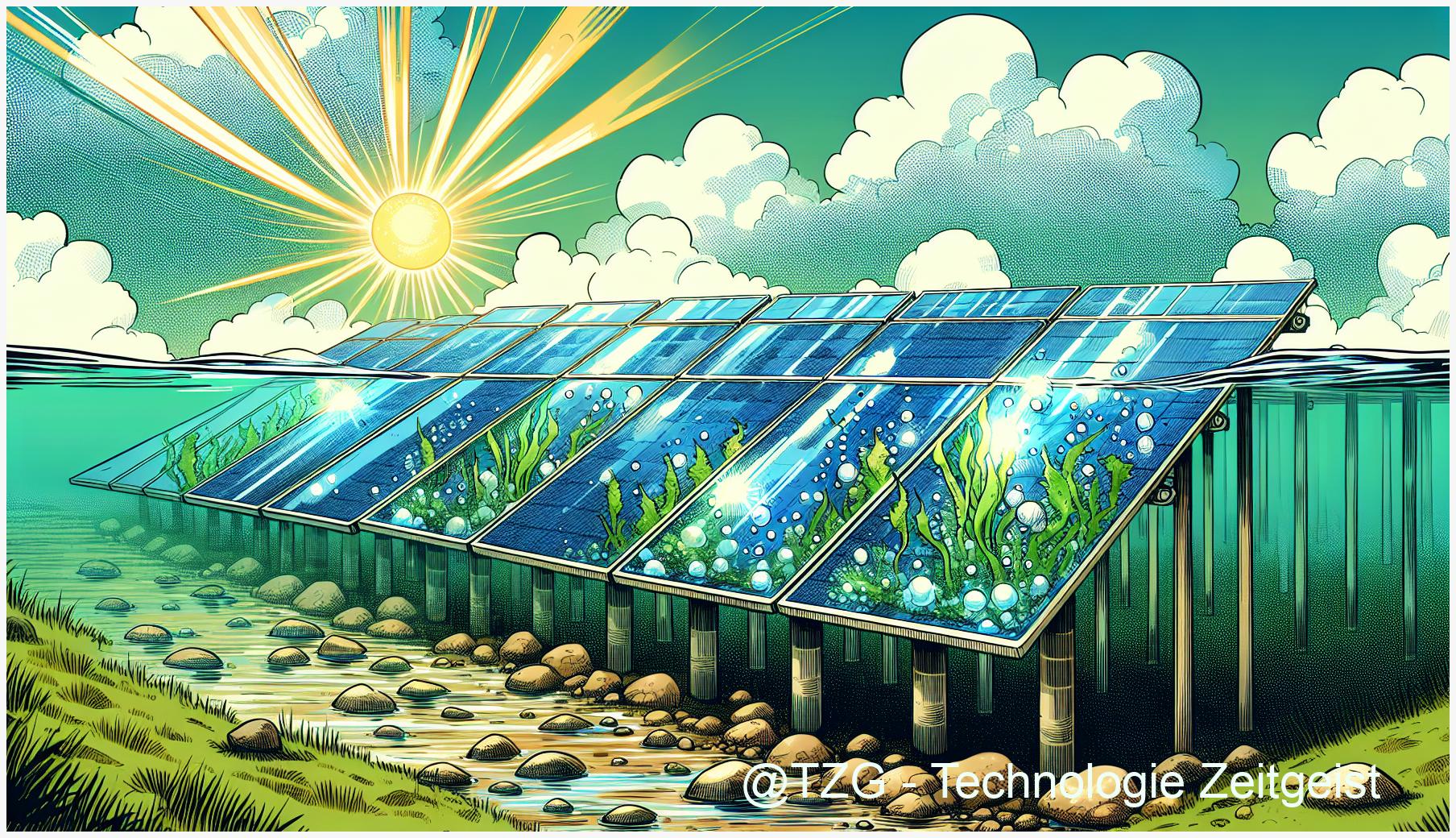

- Schwimmende Solarfarmen: Da Algen besonders gut in wasserreichen Umgebungen gedeihen, könnten schwimmende Plattformen mit Algen-Solarzellen auf Seen oder Küstengewässern neue Möglichkeiten der Energiegewinnung bieten – ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln.

Der Einfluss von Politik und Fördermaßnahmen

Kein Technologie-Durchbruch gelingt ohne die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Regierungssubventionen, Forschungsprogramme und regulatorische Anreize könnten eine entscheidende Rolle spielen, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von Algen-Solarzellen voranzutreiben. Initiativen zur Förderung erneuerbarer Energien müssten gezielt auf bio-photovoltaische Technologie ausgeweitet werden, um Start-ups und Universitäten die nötigen Ressourcen zu bieten.

Europa, das bereits in vielen Bereichen der grünen Energiewende führend ist, könnte durch gezielte Zuschüsse für Pilotprojekte oder Steuererleichterungen für Unternehmen, die in biobasierte Solarzellen investieren, als Vorreiter auftreten. Auch die USA und China, die massiv in erneuerbare Energien investieren, könnten durch staatliche Fördermaßnahmen entscheidend zur Skalierung beitragen.

Zusätzlich könnten Umweltregulierungen, die fossile Energieträger stärker belasten, der Technologie indirekt Auftrieb verleihen. Sollten Algen-Solarzellen langfristig eine wirtschaftlich attraktive Alternative werden, müssten jedoch übergeordnete Standards für Produktion und Sicherheit etabliert werden – ein weiterer Bereich, in dem politische Weichenstellungen unverzichtbar sind.

Ob und wann bio-photovoltaische Zellen einen signifikanten Beitrag zur nachhaltigen Stromerzeugung leisten werden, hängt also nicht nur von technologischen Fortschritten ab, sondern auch von mutigen Investitionen und politischen Entscheidungen, die erneuerbare Energien konsequent vorantreiben.

Fazit

Algen-Solarzellen sind eine vielversprechende Technologie mit erheblichem Potenzial für eine nachhaltige Energiezukunft. Die Forschung auf diesem Gebiet liefert vielversprechende Ergebnisse, doch es gibt noch Herausforderungen – insbesondere bei Effizienz und Skalierbarkeit. Sollte es gelingen, diese Probleme zu lösen, könnten biologisch erzeugte Solarzellen eine Alternative zu herkömmlichen Systemen bieten und neue Wege für erneuerbare Energien eröffnen.

Was denkst du über Algen als Energiequelle? Teile deine Meinung in den Kommentaren und diskutiere mit uns über die Zukunft der erneuerbaren Energien!

Quellen

Können Algen künstliche Materialien ersetzen? – EFAHRER.com

Solarzellen aus Algen – Nachrichten aus der Wissenschaft » idw

Solarzellen aus fossilen Algen – EnWiPo

Algen als Energielieferant, Wasserstoff, Solarzellen

Treibstoff aus Algen | Synthetische Biologie erklärt – SCNAT wissen

Können Algen künstliche Materialien ersetzen? – MSN

Sonnenenergie aus Algen gewinnen – Pflanzenforschung.de

Algen – ein Rohstoff der Zukunft? – typocean

Algen Das Potenzial von Algen als erneuerbare Biokraftstoffquelle …

Materialwissenschaften – Innovations Report

Wie nachhaltig sind Algen? – Marine Stewardship Council

Wie umweltschädlich sind Photovoltaik-Anlagen? – Tagesschau

ALGEN NACHHALTIGE ROHSTOFFQUELLE FÜR …

Algen-Energie: Bald auch für zuhause? I Vattenfall

Algen als Energielieferant, Wasserstoff, Solarzellen

Solarzellen aus Algen – Nachrichten aus der Wissenschaft » idw

Können Algen künstliche Materialien ersetzen? – EFAHRER.com

Solarzellen aus fossilen Algen – EnWiPo

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.