Die ganze Geschichte des Heizungsgesetzes und warum es für die Gesellschaft vorteilhaft ist

Einleitung: Die Notwendigkeit einer Wärmewende

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um die Erderwärmung zu begrenzen und unsere Zukunft zu sichern, müssen wir unsere Energieversorgung umstellen und den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Wärmewende, also der Umstieg von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas auf erneuerbare Energien im Wärmebereich. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), im Volksmund oft Heizungsgesetz genannt, ist ein zentraler Baustein dieser Wärmewende und ebnet den Weg für eine nachhaltige und klimafreundliche Wärmeversorgung in Deutschland. Deutschland hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt und möchte bis 2045 klimaneutral werden. Das Heizungsgesetz spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung dieses Ziels, da der Gebäudesektor einen erheblichen Anteil an den CO2-Emissionen des Landes hat.

Die Geschichte des Heizungsgesetzes: Von den ersten Ideen bis zur finalen Fassung

Die Idee eines Heizungsgesetzes in Deutschland entstand vor dem Hintergrund der deutschen Klimaziele und der Notwendigkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen im Gebäudesektor deutlich zu senken. Bereits 2020 wurde das Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Zusammenführung des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes vom Bundestag verabschiedet. Ziel war es, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern und den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich zu erhöhen.

Um den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich weiter zu steigern und die Klimaziele zu erreichen, wurde das GEG novelliert. Erste Entwürfe wurden im Frühjahr 2023 diskutiert und stießen auf breite öffentliche Resonanz. In der öffentlichen Debatte und den Medienberichten wurde das Gesetz kontrovers diskutiert, wobei Kampagnen und Kommunikationsstrategien eine wichtige Rolle spielten. Ein zentraler Kritikpunkt war die Befürchtung, dass das Gesetz alle Gas- und Ölheizungen verbieten würde, was jedoch nicht der Fall war. Insbesondere die FDP forderte Nachbesserungen am Gesetzesentwurf und mehr Zeit für Hausbesitzer beim Heizungstausch. Nach zähen Verhandlungen innerhalb der Ampel-Koalition einigte man sich schließlich auf eine überarbeitete Fassung des Gesetzes, die am 8. September 2023 vom Bundestag beschlossen wurde.

Die wichtigsten Punkte des Heizungsgesetzes: Was ändert sich konkret?

Das novellierte GEG beinhaltet eine Reihe von wichtigen Punkten, die sich konkret auf die Heizungsanlagen in Gebäuden auswirken. Dazu gehören unter anderem:

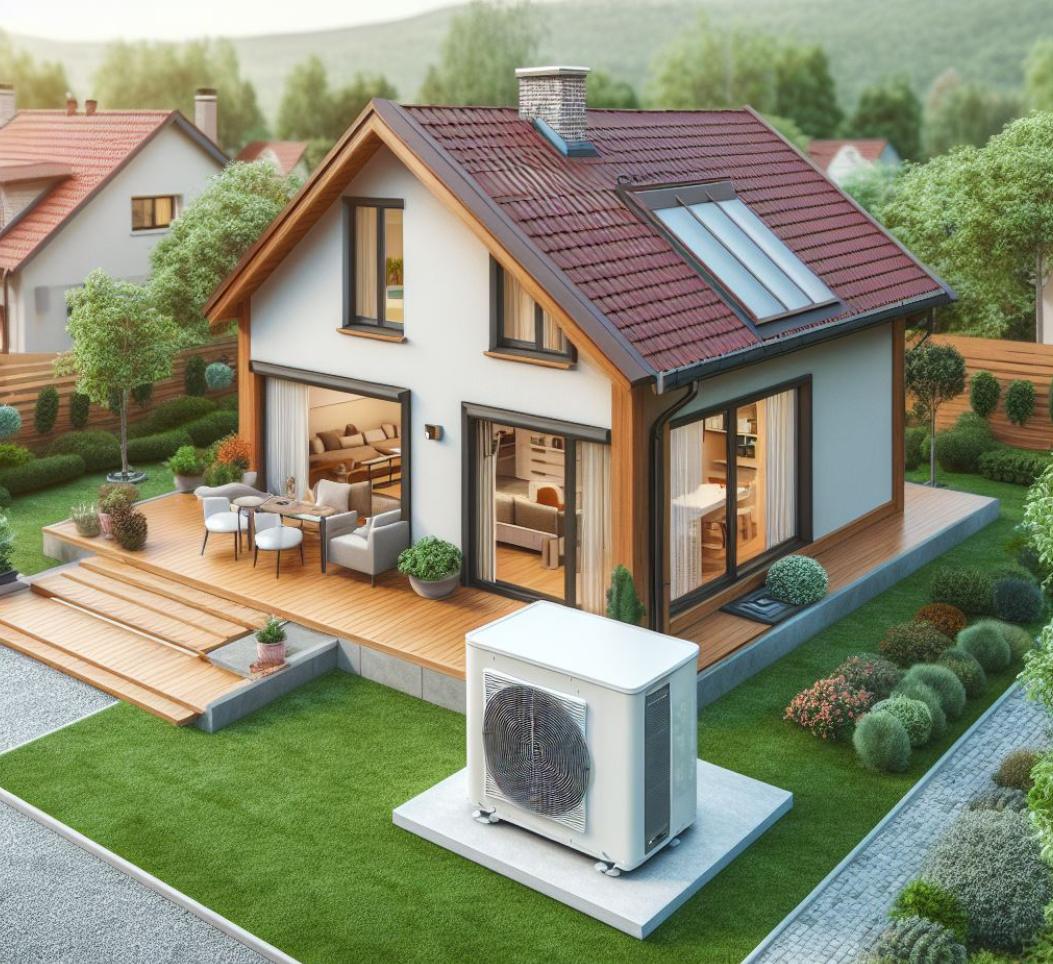

- 65%-EE-Vorgabe: Ab 2024 müssen neu eingebaute Heizungen in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für Bestandsgebäude und Neubauten in Baulücken gelten Übergangsfristen und es werden verschiedene technische Möglichkeiten angeboten, um die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Dazu gehören beispielsweise der Wechsel zu elektrischen Wärmepumpen, Hybrid- oder Stromdirektheizungen, Solarthermieanlagen oder der Anschluss an ein Wärmenetz.

- Kommunale Wärmeplanung: Kommunen müssen bis spätestens Mitte 2028 eine Wärmeplanung vorlegen, die aufzeigt, wie die Wärmeversorgung in Zukunft klimafreundlich gestaltet werden kann. Diese Wärmeplanung ist entscheidend, damit Hausbesitzer fundierte Entscheidungen über ihre Heizsysteme treffen können, da sie Informationen über zukünftige Möglichkeiten wie den Anschluss an Fern- oder Nahwärmenetze liefert.

- Förderprogramme: Hausbesitzer werden beim Umstieg auf erneuerbare Energien im Wärmebereich durch verschiedene Förderprogramme unterstützt. Ein zentrales Förderprogramm ist die KfW-Zuschussförderung, die aus verschiedenen Komponenten besteht, darunter eine Grundförderung, ein Klima-Geschwindigkeitsbonus und ein Einkommens-Bonus.

- Übergangsfristen: Für den Heizungstausch in Bestandsgebäuden gibt es Übergangsfristen und Härtefallregelungen. So müssen bestehende Öl- und Gasheizungen erst schrittweise umgestellt werden, wobei der Anteil erneuerbarer Energien im Laufe der Zeit erhöht werden muss. Ab 2029 müssen mindestens 15 Prozent, ab 2035 mindestens 30 Prozent und ab 2040 mindestens 60 Prozent des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Ab 2045 ist dann eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien vorgesehen.

Vorteile für die Gesellschaft: Klimaschutz, Energieunabhängigkeit und wirtschaftliche Chancen

Das Heizungsgesetz bringt eine Reihe von Vorteilen für die Gesellschaft mit sich:

- Klimaschutz: Durch den Umstieg auf erneuerbare Energien im Wärmebereich werden Treibhausgasemissionen reduziert und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Bis Ende August 2024 wurden bereits 93.000 Zuschüsse an Bürger verteilt, die ihre alten Heizungen austauschen.

- Energieunabhängigkeit: Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas wird verringert und die Versorgungssicherheit gestärkt.

- Wirtschaftliche Chancen: Das Heizungsgesetz fördert Innovationen und schafft neue Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Planungssicherheit durch die gesetzlichen Vorgaben schafft Anreize für Unternehmen, in moderne Technologien zu investieren und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Weitere Vorteile und Herausforderungen

Neben den genannten Vorteilen hat das Heizungsgesetz auch positive Auswirkungen auf die Luftqualität und die Gesundheit der Menschen. Durch die Reduzierung von Schadstoffemissionen wird die Luft sauberer, was Atemwegserkrankungen vorbeugen kann. Gebäude mit modernen, energieeffizienten Heizungsanlagen gewinnen zudem an Wert. Das Heizungsgesetz trägt somit auch zur Modernisierung des Gebäudebestands und zur Steigerung der Energieeffizienz bei.

Die Umsetzung des Heizungsgesetzes ist jedoch auch mit Herausforderungen verbunden. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften im Bereich der erneuerbaren Energien steigt, und der Ausbau der Infrastruktur, beispielsweise von Wärmenetzen, muss vorangetrieben werden. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle, um die Ziele des Gesetzes zu erreichen.

Langfristige Implikationen und die Zukunft der Energiewende

Das Heizungsgesetz ist eng mit der umfassenderen Energiewende in Deutschland verbunden. Der Umstieg auf erneuerbare Energien im Wärmebereich ist ein wichtiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen und die Energieversorgung nachhaltig zu gestalten. In diesem Zusammenhang wird auch über ein Nachfolgemodell für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) diskutiert, das die Förderung erneuerbarer Energien in Zukunft regeln soll.

Fazit: Ein Schritt in die richtige Richtung

Das Heizungsgesetz ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft. Es bringt zahlreiche Vorteile für die Gesellschaft mit sich und trägt dazu bei, eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten. Der Umstieg auf erneuerbare Energien im Wärmebereich ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für Deutschland. Das Heizungsgesetz schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um diese Herausforderung zu meistern und die Chancen der Wärmewende zu nutzen. Trotz der Herausforderungen bei der Umsetzung des Gesetzes überwiegen die Vorteile deutlich. Das Heizungsgesetz ist ein entscheidender Schritt in eine Zukunft, in der Energieunabhängigkeit, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz Hand in Hand gehen.

Heizungsgesetz: Diese Förderungen gibt’s für Wärmepumpen und Co | NDR.de – Ratgeber

ndr.de/ratgeber/verbraucher/Heizungsgesetz-Diese-Foerderungen-gibts-fuer-Waermepumpen-und-Co,geg102.html

Heizungsgesetz 2024: Alles zu Vorgaben, Fristen und Förderung

adac.de/rund-ums-haus/energie/versorgung/heizungsgesetz

Heizungsgesetz: Im Wahlkampf 2025 wieder Thema – Deutschlandfunk

deutschlandfunk.de/heizungsgesetz-gebaeudeenergiegesetz-habeck-waermepumpe-100.html

1976: Als die Einsparung von Energie in Gebäuden Gesetz wurde – Deutscher Bundestag

bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw26-gebaeude-energie-955702