Das Ende von Europas Wirtschaft oder eine Chance für die Zukunft: Europa und der Weg in eine resiliente Zukunft

Wie die Globalisierung und geopolitische Spannungen Europa, insbesondere Deutschland, dazu anregen, seine wirtschaftliche und strategische Unabhängigkeit zu erhöhen, um seine Resilienz zu stärken und eine führende Rolle in einer gerechten und nachhaltigen globalen Wirtschaft zu spielen.

Einleitung

In der heutigen, zunehmend vernetzten Welt hat die Globalisierung Wirtschaft und Gesellschaften auf der ganzen Welt tiefgreifend verändert. Sie hat Grenzen geöffnet, den Handel erleichtert und zu einem beispiellosen kulturellen Austausch geführt. Produkte und Dienstleistungen sind nun global verfügbar, oft zu niedrigeren Preisen und mit größerer Vielfalt als je zuvor. Doch während die Globalisierung viele Türen geöffnet hat, stehen wir nun an einem Wendepunkt, an dem geopolitische Spannungen und die zunehmende Abhängigkeit von globalen Lieferketten neue Herausforderungen darstellen. Dieser Artikel beleuchtet die Auswirkungen dieser Spannungen auf die Weltwirtschaft und untersucht, wie die Suche nach strategischer Unabhängigkeit, insbesondere in Europa und Deutschland, die Richtung weisen könnte. Wir tauchen ein in die Komplexität der globalen Wirtschaftsbeziehungen, erkunden die Schattenseiten der Globalisierung und betrachten die kritische Rolle kritischer Rohstoffe und Technologien. In einer Zeit, in der die Weltordnung sich neu formiert, müssen wir uns fragen: Wie können wir die Vorteile der Globalisierung sichern, während wir uns gegen ihre Risiken wappnen?

Hintergrund der Globalisierung

Die Globalisierung, ein Prozess, der durch den freien Fluss von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen über nationale Grenzen hinweg gekennzeichnet ist, hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und miteinander interagieren, grundlegend verändert. Seit Jahrhunderten haben Menschen Handel getrieben und kulturelle Ideen ausgetauscht, doch die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieser Interaktionen haben in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Technologische Fortschritte, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Transport, haben entfernte Teile der Welt näher zusammengebracht und die Kosten für den internationalen Handel gesenkt.

Die Rolle der Technologie

Die Digitalisierung hat die Weltwirtschaft revolutioniert. Das Internet und mobile Kommunikationstechnologien haben Informationen zugänglicher gemacht und die Grundlage für eine vernetzte Wirtschaft geschaffen. Unternehmen können nun global agieren, Mitarbeiter aus der Ferne beschäftigen und mit Kunden auf der ganzen Welt in Echtzeit interagieren. Diese technologischen Fortschritte haben auch zu einer Demokratisierung des Zugangs zu Informationen geführt, was wiederum Bildung und Innovationen vorantreibt.

Abbau von Handelsbarrieren

Parallel zu technologischen Innovationen haben politische Entscheidungen den Weg für die Globalisierung geebnet. Internationale Abkommen und Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) haben dazu beigetragen, Zölle zu senken und Handelshemmnisse abzubauen. Diese Entwicklungen haben den internationalen Handel erleichtert und es Unternehmen ermöglicht, ihre Produktion und Lieferketten über Ländergrenzen hinweg zu optimieren. Die Schaffung von Freihandelszonen und die Liberalisierung der Märkte haben zudem zu einem Anstieg des grenzüberschreitenden Kapitalflusses geführt.

Vorteile: Wirtschaftswachstum, niedrigere Preise, kultureller Austausch

Die Globalisierung hat zu erheblichem Wirtschaftswachstum beigetragen, indem sie Unternehmen Zugang zu neuen Märkten und Ressourcen eröffnete. Für Verbraucher bedeutet dies eine größere Auswahl und oft niedrigere Preise für Waren und Dienstleistungen, da die Produktion dort stattfinden kann, wo die Kosten am niedrigsten sind. Darüber hinaus hat der kulturelle Austausch das Verständnis und die Wertschätzung für verschiedene Kulturen vertieft, was zu einer vielfältigeren und toleranteren globalen Gemeinschaft geführt hat.

Trotz dieser Vorteile hat die Globalisierung auch ihre Schattenseiten. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten, die Konzentration wirtschaftlicher Macht und die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und lokale Gemeinschaften werfen wichtige Fragen auf. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, erfordern diese Herausforderungen ein sorgfältiges Nachdenken darüber, wie wir die Globalisierung in Zukunft gestalten wollen.

Die Schattenseiten der Globalisierung

Während die Globalisierung unbestreitbare Vorteile mit sich gebracht hat, sind ihre negativen Auswirkungen ebenso bedeutend und erfordern eine kritische Betrachtung. Die zunehmende Verflechtung der Weltwirtschaft hat zwar zu Wachstum und Wohlstand beigetragen, doch hat sie auch neue Risiken und Herausforderungen geschaffen, die das Fundament unserer globalen Gemeinschaft bedrohen.

Abhängigkeit von globalen Lieferketten

Eine der deutlichsten Schattenseiten der Globalisierung ist die erhöhte Abhängigkeit von langen und komplexen globalen Lieferketten. Diese Abhängigkeit wurde besonders während der COVID-19-Pandemie offensichtlich, als Unterbrechungen in der Produktion und Logistik zu weltweiten Engpässen bei wichtigen Gütern führten. Diese Situation verdeutlichte die Verwundbarkeit der globalen Wirtschaft gegenüber unvorhersehbaren Ereignissen, seien es Naturkatastrophen, politische Unruhen oder Gesundheitskrisen.

Risiken durch geopolitische Spannungen und Handelskriege

Geopolitische Spannungen und zunehmender Protektionismus stellen weitere Risiken für die globalisierte Wirtschaft dar. Handelskriege, wie sie in den letzten Jahren zwischen den USA und China beobachtet wurden, können zu Zollerhöhungen und Handelshemmnissen führen, die globale Lieferketten stören und die Kosten für Unternehmen und Verbraucher erhöhen. Solche Spannungen gefährden nicht nur den wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch die internationale Zusammenarbeit und Sicherheit.

Beispiel: Die Blockade des Suezkanals

Ein konkretes Beispiel für die Fragilität globaler Lieferketten ist die Blockade des Suezkanals durch das Containerschiff Ever Given im März 2021. Dieser Vorfall legte eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt lahm und führte zu Verzögerungen und finanziellen Verlusten in Milliardenhöhe. Die Blockade zeigte eindrücklich, wie ein einzelnes Ereignis die globale Wirtschaft beeinträchtigen kann, und unterstrich die Notwendigkeit, Resilienz in globalen Lieferketten zu stärken.

Soziale und ökologische Auswirkungen

Neben wirtschaftlichen Risiken bringt die Globalisierung auch soziale und ökologische Herausforderungen mit sich. Die Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Umwelt- und Arbeitsstandards kann zu Umweltverschmutzung, Ausbeutung von Arbeitskräften und einer Verschärfung sozialer Ungleichheiten führen. Diese Praktiken werfen ethische Fragen auf und erfordern ein Umdenken hin zu nachhaltigeren und gerechteren Produktionsmodellen.

Die Suche nach einem Gleichgewicht

Angesichts dieser Herausforderungen ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen den Vorteilen der Globalisierung und ihren negativen Auswirkungen zu finden. Dies erfordert eine stärkere Regulierung des internationalen Handels, Investitionen in die Stärkung lokaler Ökonomien und die Förderung nachhaltiger Produktionsmethoden. Zudem ist eine intensivere internationale Zusammenarbeit notwendig, um gemeinsame Standards zu etablieren und globale Herausforderungen effektiv anzugehen.

Die Schattenseiten der Globalisierung zu adressieren, bedeutet nicht, den Prozess umzukehren oder sich vom globalen Markt zurückzuziehen. Vielmehr geht es darum, eine verantwortungsvollere und nachhaltigere Form der Globalisierung zu fördern, die den Wohlstand teilt, ohne dabei den Planeten oder bestimmte Bevölkerungsgruppen zu gefährden.

Geopolitische Spannungen und ihre Auswirkungen

In einer Welt, die durch die Globalisierung immer enger miteinander verbunden ist, haben geopolitische Spannungen und Konflikte weitreichende Auswirkungen, die weit über die unmittelbar beteiligten Staaten hinausgehen. Diese Spannungen beeinträchtigen nicht nur die internationale Sicherheit und Stabilität, sondern stellen auch eine ernsthafte Bedrohung für die Weltwirtschaft und die globalen Lieferketten dar.

Der Einfluss von Autokratien auf die Weltwirtschaft

Eines der auffälligsten Merkmale der aktuellen geopolitischen Landschaft ist der zunehmende Einfluss autokratischer Regime auf die Weltwirtschaft. Länder wie China und Russland nutzen ihre wirtschaftliche Macht zunehmend, um politische Ziele zu verfolgen und ihre strategischen Interessen auf der globalen Bühne durchzusetzen. Dies führt zu einer Neuordnung der Machtverhältnisse, die traditionelle Allianzen herausfordert und neue Unsicherheiten schafft.

Die Bedeutung kritischer Rohstoffe und Technologien

Kritische Rohstoffe und fortschrittliche Technologien spielen eine zentrale Rolle in der geopolitischen Rivalität. Die Kontrolle über seltene Erden, Halbleiter und Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und 5G-Kommunikation wird zunehmend zu einem strategischen Vorteil. Nationen, die diese Ressourcen und Technologien besitzen oder kontrollieren, sichern sich nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch politischen Einfluss und militärische Überlegenheit.

Europa und Deutschland im Spannungsfeld

Europa und insbesondere Deutschland befinden sich in einem schwierigen Spannungsfeld. Einerseits sind sie auf den freien Handel und den Zugang zu globalen Märkten angewiesen, um ihren Wohlstand zu sichern. Andererseits führen geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit von autokratischen Regimen zu einem Dilemma: Wie kann man die wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten, ohne politisch erpressbar zu werden oder unerwünschte politische Systeme zu unterstützen?

Die Suche nach strategischer Autonomie

Angesichts dieser Herausforderungen streben viele europäische Staaten nach größerer strategischer Autonomie. Dies bedeutet, die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen und Technologien zu verringern und eigene Kapazitäten in Schlüsselindustrien aufzubauen. Die Europäische Union hat bereits Schritte unternommen, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks zu stärken, indem sie Investitionen in die heimische Produktion fördert und die Diversifizierung der Lieferketten vorantreibt.

Herausforderungen und Chancen

Die Bemühungen, geopolitische Risiken zu mindern und strategische Autonomie zu erlangen, sind jedoch mit Herausforderungen verbunden. Sie erfordern erhebliche Investitionen, den Aufbau neuer Partnerschaften und die Neugestaltung bestehender Wirtschaftsbeziehungen. Gleichzeitig bieten sie aber auch Chancen für Innovation, nachhaltiges Wachstum und eine stärkere europäische Integration.

In einer Zeit, in der die geopolitischen Spannungen zunehmen, müssen Länder wie Deutschland und ihre Partner innerhalb und außerhalb Europas einen gemeinsamen Weg finden, um ihre Sicherheit, ihren Wohlstand und ihre Werte in einer sich schnell verändernden Welt zu schützen. Dies erfordert nicht nur eine Neubewertung der wirtschaftlichen Beziehungen, sondern auch eine stärkere Betonung multilateraler Kooperation und diplomatischer Bemühungen, um Konflikte friedlich zu lösen und eine gerechtere globale Ordnung zu fördern.

Europa und die Suche nach strategischer Unabhängigkeit

In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen und zunehmender Unsicherheit geprägt ist, wird die Suche nach strategischer Unabhängigkeit immer dringlicher. Für Europa und insbesondere für Deutschland bedeutet dies, die eigene Abhängigkeit von externen Akteuren und Ressourcen zu reduzieren, um die wirtschaftliche Sicherheit und politische Souveränität zu stärken. Dieses Kapitel beleuchtet, wie diese strategische Unabhängigkeit erreicht werden kann, welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind und welche Chancen sich daraus ergeben.

Europas Bestrebungen zur Unabhängigkeit

Angesichts der zunehmenden Spannungen auf der globalen Bühne und der Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen und Technologien aus geopolitisch instabilen Regionen oder von autokratischen Regimen, hat die Europäische Union die Notwendigkeit erkannt, ihre strategische Autonomie zu stärken. Dies umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, darunter die Förderung der heimischen Produktion kritischer Rohstoffe, die Investition in Forschung und Entwicklung neuer Technologien und die Diversifizierung der Handelsbeziehungen.

Die Rolle von Innovationen und lokaler Produktion in Europa

Ein Schlüsselaspekt der strategischen Unabhängigkeit ist die Förderung von Innovationen und die Verlagerung der Produktion zurück nach Europa. Durch Investitionen in Hochtechnologiesektoren wie Halbleiter, erneuerbare Energien und digitale Infrastrukturen kann Europa seine Abhängigkeit von Importen reduzieren und gleichzeitig seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt stärken. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung einer starken und resilienten heimischen Industrie hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf medizinische Ausrüstung und Pharmazeutika.

Herausforderungen auf dem Weg zur Autonomie von Europa

Die Bemühungen um strategische Autonomie sind jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die Umstellung auf lokale Produktionsketten erfordert erhebliche Investitionen und eine enge Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft und den akademischen Einrichtungen. Zudem besteht die Gefahr, dass protektionistische Maßnahmen zu Spannungen mit Handelspartnern führen und die Vorteile des freien Handels untergraben. Eine weitere Herausforderung ist die Gewährleistung, dass die angestrebte Autonomie nicht zu Lasten der Nachhaltigkeit geht, sondern mit den Klimazielen der EU in Einklang steht.

Chancen für die Zukunft der europäischen Wirtschaft

Trotz dieser Herausforderungen bietet die Suche nach strategischer Unabhängigkeit auch bedeutende Chancen. Eine stärkere Fokussierung auf nachhaltige und innovative Industrien kann zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und zur Förderung eines grünen Wachstums beitragen. Die Entwicklung neuer Technologien und die Stärkung der heimischen Produktion können Europa auch helfen, seine Rolle als globaler Akteur zu festigen und seine Werte von Demokratie, Menschenrechten und Umweltschutz auf der internationalen Bühne zu vertreten.

Kompakt

Die Realisierung strategischer Unabhängigkeit erfordert eine langfristige Vision, entschlossenes Handeln und die Bereitschaft, in die Zukunft Europas zu investieren. Durch die Stärkung der eigenen Kapazitäten und die Förderung einer diversifizierten und nachhaltigen Wirtschaft kann Europa seine Resilienz in einer unsicheren Welt erhöhen und einen Weg zu größerer Sicherheit, Wohlstand und Autonomie einschlagen.

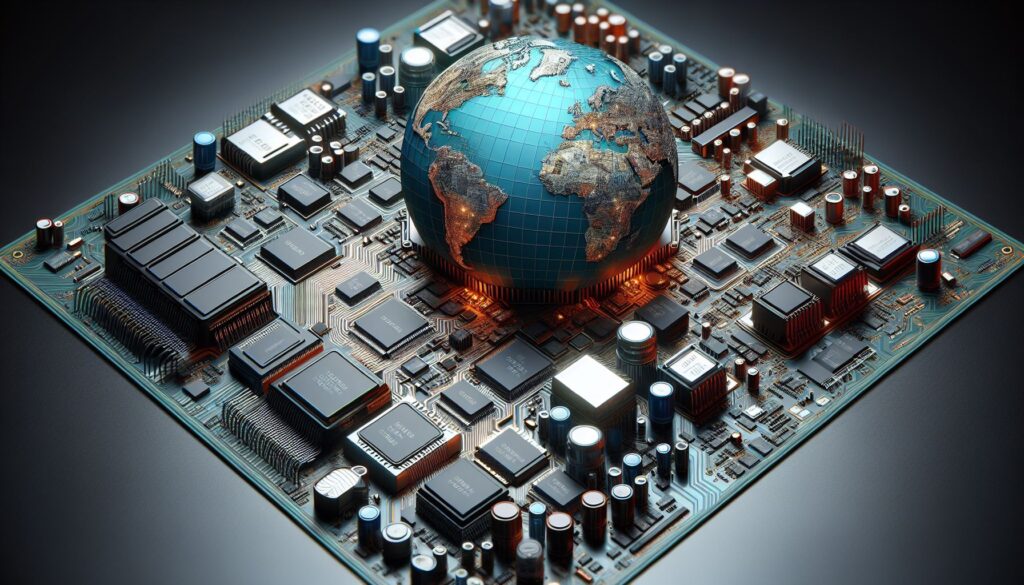

Fallstudie: Halbleiterkrise und Elektromobilität in Europa

Die weltweite Halbleiterkrise, die in den Jahren 2020 und 2021 ihren Höhepunkt erreichte, verdeutlicht die Verwundbarkeit der globalen Lieferketten und unterstreicht die Dringlichkeit der europäischen Bestrebungen nach strategischer Unabhängigkeit. Parallel dazu hat die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft eine zentrale Bedeutung erlangt. Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus diesen Entwicklungen für Europa und insbesondere für Deutschland ergeben.

Die zentrale Rolle Taiwans in der Halbleiterproduktion

Taiwan ist ein globaler Gigant in der Halbleiterproduktion, insbesondere durch das Unternehmen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), das einen erheblichen Anteil der weltweiten Chips herstellt. Die geopolitische Lage Taiwans, insbesondere die Spannungen mit China, stellt jedoch ein erhebliches Risiko dar. Die Halbleiterkrise hat gezeigt, wie Störungen in einem einzigen Glied der Lieferkette globale Auswirkungen haben können, von der Automobilindustrie bis hin zu Unterhaltungselektronik und darüber hinaus.

Europas Abhängigkeit von Batteriezellen und Rohstoffen

Ähnlich verhält es sich mit der Elektromobilität, einem Markt, der von Batteriezellen und den dafür benötigten Rohstoffen wie Lithium, Nickel und Kobalt abhängig ist. Europa ist in hohem Maße von Importen dieser kritischen Materialien abhängig, viele davon aus geopolitisch instabilen Regionen oder von Ländern, die als strategische Rivalen angesehen werden. Diese Abhängigkeit birgt Risiken für die europäische Automobilindustrie, die eine führende Rolle im Übergang zur Elektromobilität anstrebt.

Ansätze zur Sicherung von Europas Lieferketten

Angesichts dieser Herausforderungen arbeitet Europa aktiv daran, seine Lieferketten für Halbleiter und Batteriezellen zu sichern. Dies umfasst Investitionen in die heimische Produktion, wie die Ankündigung des Aufbaus von Gigafactories für Batteriezellen in mehreren europäischen Ländern und Initiativen zur Förderung der Halbleiterfertigung innerhalb der EU. Die Europäische Union hat auch die Rohstoffstrategie aktualisiert, um die Versorgung mit kritischen Materialien für die grüne und digitale Transformation zu verbessern.

Chancen durch Innovation und Nachhaltigkeit in Europa

Die aktuellen Herausforderungen bieten auch Chancen für Europa, seine Wirtschaft durch Innovation und Nachhaltigkeit zu stärken. Die Förderung der Elektromobilität und der Aufbau einer resilienten, nachhaltigen Lieferkette für Batterien und Halbleiter können die europäische Industrie weltweit wettbewerbsfähiger machen. Darüber hinaus kann die Entwicklung neuer Recyclingtechnologien für Batteriematerialien Europa helfen, seine Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu verringern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck der Elektromobilität zu reduzieren.

Kurz und Knapp

Die Halbleiterkrise und der Aufstieg der Elektromobilität haben deutlich gemacht, wie wichtig es für Europa ist, strategische Unabhängigkeit in kritischen Technologiebereichen zu erlangen. Durch Investitionen in die heimische Produktion, die Diversifizierung der Lieferketten und die Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation kann Europa seine Resilienz stärken und eine führende Rolle in der globalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts einnehmen. Die Bemühungen um strategische Unabhängigkeit sind nicht nur eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen, sondern auch eine Investition in die Zukunft Europas.

Zusammenfassung und Ausblick

Die zunehmende Globalisierung und die damit einhergehenden geopolitischen Spannungen haben die Weltwirtschaft in eine Ära der Unsicherheit geführt. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten und kritischen Rohstoffen sowie die Herausforderungen durch autokratische Regime und Handelskriege haben die Notwendigkeit strategischer Unabhängigkeit für Europa und insbesondere für Deutschland in den Vordergrund gerückt. Dieser Artikel hat untersucht, wie diese Abhängigkeiten die Weltwirtschaft beeinflussen, und die Wege aufgezeigt, die Europa einschlagen könnte, um seine Resilienz zu stärken.

Die Globalisierung, obwohl sie erhebliche Vorteile mit sich gebracht hat, wie Wirtschaftswachstum, niedrigere Preise und kulturellen Austausch, birgt auch Risiken. Die Abhängigkeit von langen und komplexen globalen Lieferketten, die Anfälligkeit für geopolitische Spannungen und die ökologischen sowie sozialen Auswirkungen der globalisierten Produktion erfordern ein Umdenken und Handeln.

Geopolitische Spannungen, insbesondere der Einfluss autokratischer Regime, stellen eine direkte Bedrohung für die freie Weltwirtschaft und die Sicherheit der globalen Lieferketten dar. Die Europäische Union und Deutschland stehen vor der Herausforderung, ihre Abhängigkeit von externen Akteuren zu verringern, ohne die Vorteile des freien Handels zu gefährden.

Die strategische Unabhängigkeit Europas, insbesondere in Schlüsselsektoren wie Halbleiterproduktion und Elektromobilität, ist entscheidend, um die eigene Wirtschaft zu stärken und politische Souveränität zu wahren. Investitionen in die heimische Produktion, die Diversifizierung von Lieferketten und die Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit sind wesentliche Schritte auf diesem Weg.

Die Fallstudien zur Halbleiterkrise und zur Elektromobilität haben die Dringlichkeit dieser Bemühungen verdeutlicht. Sie zeigen, dass Europa nicht nur seine wirtschaftliche Resilienz stärken, sondern auch eine führende Rolle in der Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten globalen Wirtschaft übernehmen kann.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Herausforderungen der Globalisierung und geopolitischen Spannungen auch Chancen bieten. Durch die Stärkung der strategischen Unabhängigkeit kann Europa seine Resilienz erhöhen, seine Werte von Demokratie und Menschenrechten verteidigen und eine Vorreiterrolle in der globalen Transition zu einer nachhaltigeren Wirtschaft einnehmen. Die Investition in die Zukunft Europas erfordert entschlossenes Handeln, Innovation und eine verstärkte internationale Zusammenarbeit. In einer unsicheren Welt ist die strategische Unabhängigkeit Europas nicht nur eine Frage der Wirtschaft, sondern auch der Sicherheit und des Werteverständnisses.

Weitere Daten und Fakten gibt es hier: Die Vorzüge der wirtschaftlichen Globalisierung in Europa: Zahlen und Fakten | Aktuelles | Europäisches Parlament

Eine Antwort

[…] und Handhabung der damit verbundenen Risiken. Die Entwicklung in China wird ein Prüfstein für die Resilienz globaler Finanzmärkte […]