Biotechnologie-Allianzen in Europa: Aufbruch in eine klimaneutrale Zukunft

Europa baut gezielt Biotechnologie-Allianzen auf, um nachhaltige Energielösungen voranzutreiben. Im Fokus stehen Emissionsreduktion, Energieinnovationen und internationale Kooperationen. Der Artikel liefert einen fundierten Überblick über Akteure, Strategien und Potenziale dieses tiefgreifenden technologischen Neustarts.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Technologien und Ziele: Was Biotechnologie jetzt leisten soll

Initiatoren, Institutionen, Industrie – Wer Europas Allianzen vorantreibt

Strategie, Umsetzung, Wirkung: Warum Europa auf Bioenergie setzt

Fazit

Einleitung

Wer Europas Zukunft in Sachen Energie verstehen will, sollte sich derzeit mit einem Begriff vertraut machen: Biotechnologie-Allianz. In zahlreichen Forschungszentren und Ministerien der EU wird an Konzepten gefeilt, wie biotechnologische Verfahren dabei helfen können, fossile Energieträger abzulösen und Industrieprozesse klimafreundlicher zu gestalten. Im Kern geht es um weit mehr als nur neue Technik – es geht um ein strategisches Bündnis aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Der Druck ist hoch: Die Emissionsziele von Paris rücken näher, der internationale Wettbewerb im Bereich Klimainnovation wächst. Europa will nicht nur aufholen, sondern mitgestalten. Doch welche Technologien sind im Spiel? Wer treibt die Entwicklung voran? Und wie verbindlich sind die angekündigten Allianzen wirklich? Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Dimensionen dieses strategischen Schwenks – faktenbasiert, kritisch und verständlich.

Technologien und Ziele: Was Biotechnologie jetzt leisten soll

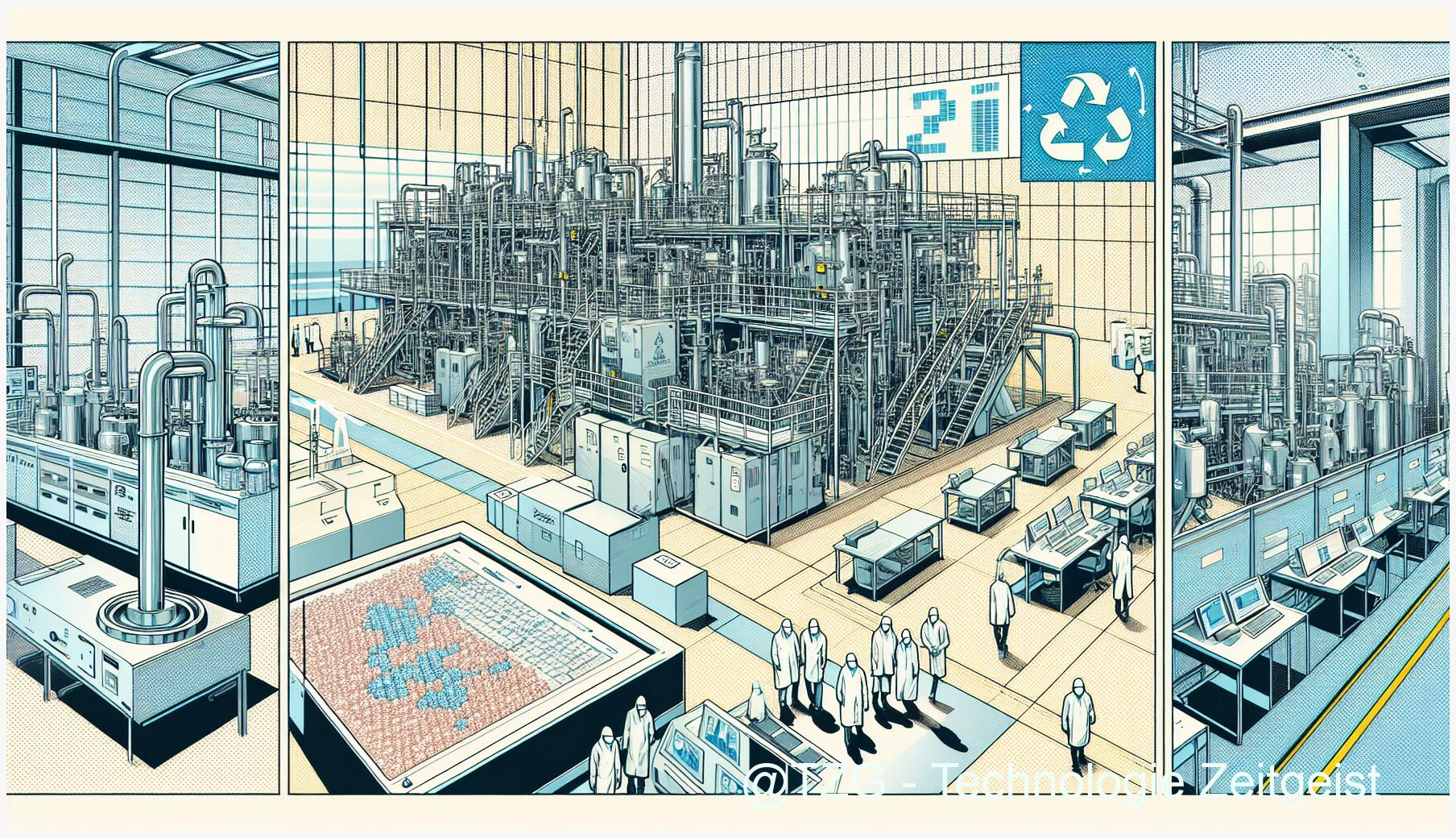

Die EU-Allianzen rund um die klimaneutrale Transformation setzen auf konkrete biotechnologische Verfahren — nicht aus Idealismus, sondern aus Notwendigkeit. Denn fossile Energie hat ein Verfallsdatum, politisch wie physikalisch. Was Biotechnologie hier leisten kann, ist weit mehr als Ersatz. Sie bietet funktional bessere Lösungen, oft mit komplett neuen Ansätzen.

Was genau passiert technisch?

- Mikrobielle Brennstoffe: Spezialisierte Mikroorganismen erzeugen Energieträger wie Bioethanol oder Biowasserstoff. Sie wandeln Biomasse in Energie um — mit deutlich geringerem Emissions-Fußabdruck als fossile Verbrennung. EU-Projekte testen aktuell Konsortien, die Mikroben gezielt für den Industrieeinsatz “trainieren”.

- Biobasierte CO2-Katalyse: Hier wird CO2 nicht als Abfall betrachtet, sondern als Rohstoff. Biokatalysatoren, oft enzymbasiert, verwandeln CO2 in nutzbare Chemikalien oder synthetische Kraftstoffe. Der Schlüssel ist die Integration in existierende Industrieprozesse — erste Pilotanlagen entlang der Rheinschiene laufen bereits.

- Biotechnologische Fermentationsprozesse: Bekannt aus der Lebensmittelproduktion, ermöglichen sie zunehmend auch die Herstellung nachhaltiger Chemikalien. Statt Petrochemie entstehen Kunststoffe, Lösungsmittel oder Baustoffe auf Mikrobenbasis. Geringerer Energieeinsatz, weniger Emissionen, gleiche oder bessere Qualität.

Was daran überlegen ist

All diese Verfahren sind nicht nur klimafreundlicher. Sie sind auch modular skalierbar, weniger abhängig von geopolitischen Importen und integrierbar in bestehende Industrie-Infrastrukturen. Biotechnologie schafft damit nicht nur nachhaltige Energie, sondern auch strukturelle Resilienz. Die Forschung und Entwicklung bekommt strategische Bedeutung — Technologiepolitik ist Klimapolitik geworden.

Initiatoren, Institutionen, Industrie – Wer Europas Allianzen vorantreibt

Europas Biotechnologie-Allianzen formieren sich nicht im Vakuum – sie sind das Ergebnis gezielter Koordination zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Den Anstoß gab die Europäische Kommission bereits in den Jahren nach dem Pariser Abkommen. Vor allem ab 2016 konkretisierten sich erste Programme für nachhaltige Energieinnovation. Spätestens seit der Green-Deal-Initiative von 2019 ist klar: Die Energiewende ist nicht nur ökologisches Ziel, sondern auch industriepolitische Strategie.

Wer sind die treibenden Kräfte?

- EU-Kommission: Fördert F&E durch Programme wie „Horizon Europe“, in denen Biotechnologie-Projekte zur Emissionen-Reduktion gezielt unterstützt werden.

- Nationale Forschungsministerien: In Deutschland etwa wurde bereits 2020 das „Bioökonomie-Strategie“-Programm neu aufgesetzt – mit Fokus auf klimaneutrale Energie.

- Industriekonzerne: Unternehmen wie BASF investieren verstärkt in biobasierte Technologien. Ihre Beteiligung an öffentlich-privaten Forschungsverbünden zeigt, dass strategische Partnerschaften längst mehr sind als Zukunftsmusik.

- Internationale Technologiepartner: Forschungsnetzwerke reichen bis nach Skandinavien und Kanada – Regionen mit Erfahrung in Fermentationsbasierten Energieformen und biotechnologischer CO₂-Katalyse.

Erste Allianzen wurden rund um technologisch fokussierte EU-Projekte ab 2017 gebildet. Ein Beispiel: das länderübergreifende Projekt BioFuture4Energy, in dem Unternehmen, Behörden und Hochschulen gemeinsam an skalierbarer Bioenergie forschen. Solche Industriekooperationen zeigen, wie ernst Europa die Technologiepolitik in Richtung klimaneutrale Energie nimmt. Der politische Rahmen schafft Verbindlichkeit – die Umsetzung verlangt Zusammenarbeit, Kapital und Risikobereitschaft auf allen Ebenen.

Was möglich ist, wenn alle Zahnräder ineinandergreifen, zeigt die Gegenwart: Biotechnologie ist längst nicht nur ein Forschungsthema – sie wird zum operativen Hebel der europäischen Energiewende.

Strategie, Umsetzung, Wirkung: Warum Europa auf Bioenergie setzt

Die Antwort auf die Frage nach dem „Warum“ ist so strategisch wie dringend: Europa setzt auf Biotechnologie-Allianzen, um klimaneutrale Energie schneller marktfähig zu machen und zugleich die eigene wirtschaftliche Souveränität gegenüber fossilen Importen zu stärken. Biotechnologie – etwa in Form von mikrobiell erzeugtem Biogas, enzymgestützter Wasserstoffproduktion oder CO2-absorbierenden Algenreaktoren – adressiert mehrere Problemfelder auf einmal: Treibhausgasemissionen reduzieren, industrielle Prozesse dekarbonisieren und nachhaltige Energie lokal erzeugen.

Wie das konkret geschieht, zeigt sich in einem Mix aus Industriekooperation und länderübergreifender Forschung und Entwicklung. An Pilotstandorten wie im katalanischen Tarragona oder der Lausitz entstehen Demonstrationsanlagen, an denen Tech-Unternehmen, Universitäten und Regierungsstellen gemeinsam neue Verfahren skalieren. Hier kreuzt sich Technologiepolitik mit einem realen Bedarf: Der industrielle Umbau braucht funktionierende Lösungen – und zwar vor dem Jahr 2030, wenn die EU ihre Zwischenziele der Energieunion überprüft.

Diese strategischen Partnerschaften sind allerdings kein Selbstläufer. Der Zugang zu Ackerflächen für biobasierte Rohstoffe oder konkurrierende Interessen zwischen Biodiversitätsschutz und technischer Nutzung wirken als reale Zielkonflikte. Auch ethische Fragen zur Bioengineering-Technik in offenen Ökosystemen sind Teil der Debatte – bislang meist unscheinbar, aber unterschwellig wachsend.

Doch das Wozu bleibt klar: Europa will nicht länger Markttrends folgen, sondern Allianzen schaffen, die Innovationen antreiben. Nicht zuletzt, um beim globalen Umbau zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die Biotechnologie ist dabei kein Allheilmittel – aber ein ambitionierter Hebel im europäischen Werkzeugkasten.

Fazit

Europas neue Biotechnologie-Allianzen markieren weit mehr als nur ein politisches Leuchtturmprojekt – sie könnten die Weichen für eine technologische und wirtschaftliche Neuaufstellung des Kontinents stellen. Wenn Forschung, Industrie und Politik an einem Strang ziehen, entsteht die Chance, nicht nur CO₂-Ziele zu erreichen, sondern auch international Standards zu setzen. Klar ist aber auch: Die langfristige Wirkung hängt von Verbindlichkeit, Skalierung und gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Genau hier liegt die nächste große Herausforderung.

Wie sehen Sie Europas Chancen mit Biotechnologie in der Energiewende? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren oder teilen Sie den Artikel in Ihrem Netzwerk.

Quellen

Internationale Klimapolitik – Umweltbundesamt

Warum Klimamaßnahmen weiterhin unerlässlich sind – Allianz.com

Ist die europäische Demokratie fit für den Klimawandel? – Regierungsforschung

Globale Allianz gegen den Klimawandel – EUR-Lex

Klimapolitik – Wikipedia

Internationale Allianz für den Klimaschutz – BMWK

Die Zukunft entdecken: Was erwartet uns in den kommenden Jahren? – Nachhaltigkeit Wirtschaft

Zeit für eine neue deutsch-französische Klimadiplomatie – Germanwatch

Der Herzschlag der digitalen Welt: Halbleiterindustrie – BMWK

Neue Allianzen – Stiftung Wissenschaft und Politik

Klimaschutz- und Energiepolitik in der EU – Umweltbundesamt

EU-Klimapolitik | Klima-Allianz Deutschland

Europas Zukunft sichern: Klimaneutral und sozial – Klima-Allianz Deutschland

BMWK – Klimaschutz

Globale Klimaschutzmaßnahmen – Consilium

Klimapolitik nach der Wahl – Wirtschaftsdienst

Der Grüne Deal – EUR-Lex

Die internationale Dimension europäischer Klimapolitik – Stiftung Wissenschaft und Politik

Klimapolitik – Wikipedia

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.