Biomimetische Materialien: Wie die Natur die Technologie von morgen inspiriert

Die Forschung an biomimetischen Materialien nimmt Fahrt auf. Forscher nutzen die Prinzipien der Natur, um leichtere, stabilere und nachhaltigere Werkstoffe zu entwickeln. Dieser Artikel zeigt, wie natürliche Vorbilder wie Muschelschalen und Pflanzenstängel moderne Technologien beeinflussen. Wir werfen einen Blick auf vielversprechende Entwicklungen in der Luftfahrt- und Medizintechnik und stellen führende Wissenschaftler sowie aktuelle Projekte vor. Warum diese Materialien für die Zukunft der Technik von grundlegender Bedeutung sind und welche Herausforderungen noch bestehen, erfährst du hier.

Inhaltsübersicht

Einleitung

Die neuesten biomimetischen Materialien und ihre erstaunlichen Eigenschaften

Forschung & Innovation: Wer treibt die Entwicklung voran?

Von der Natur in die Industrie: Geschäftsmodelle und Herausforderungen

Fazit

Einleitung

Die Natur ist ein genialer Ingenieur. Über Jahrmillionen hat sie Strukturen perfektioniert, die Stärke, Flexibilität und Nachhaltigkeit in einem sind. Wissenschaftler und Ingenieure haben dies längst erkannt und nutzen biomimetische Prinzipien, um innovative Materialien zu entwickeln. Stell dir vor, ein Flugzeugflügel könnte genauso widerstandsfähig und leicht sein wie die Flügel einer Libelle – exakt solche Konzepte treiben die Forschung an. Besonders spannend ist, dass diese Materialien nicht nur technische Vorteile bieten, sondern oft auch umweltfreundlicher sind. Die biologischen Baupläne von Muschelschalen, Pflanzenfasern oder Tierhaut liefern Inspiration für Materialien mit außergewöhnlichen Eigenschaften. In diesem Artikel erfährst du, welche biomimetischen Materialien bereits entwickelt wurden, wer diese Forschung vorantreibt und welche Industrien stark davon profitieren könnten. Mach dich bereit für einen tiefen Einblick in eine der vielversprechendsten Entwicklungen der Materialwissenschaft!

Die neuesten biomimetischen Materialien und ihre erstaunlichen Eigenschaften

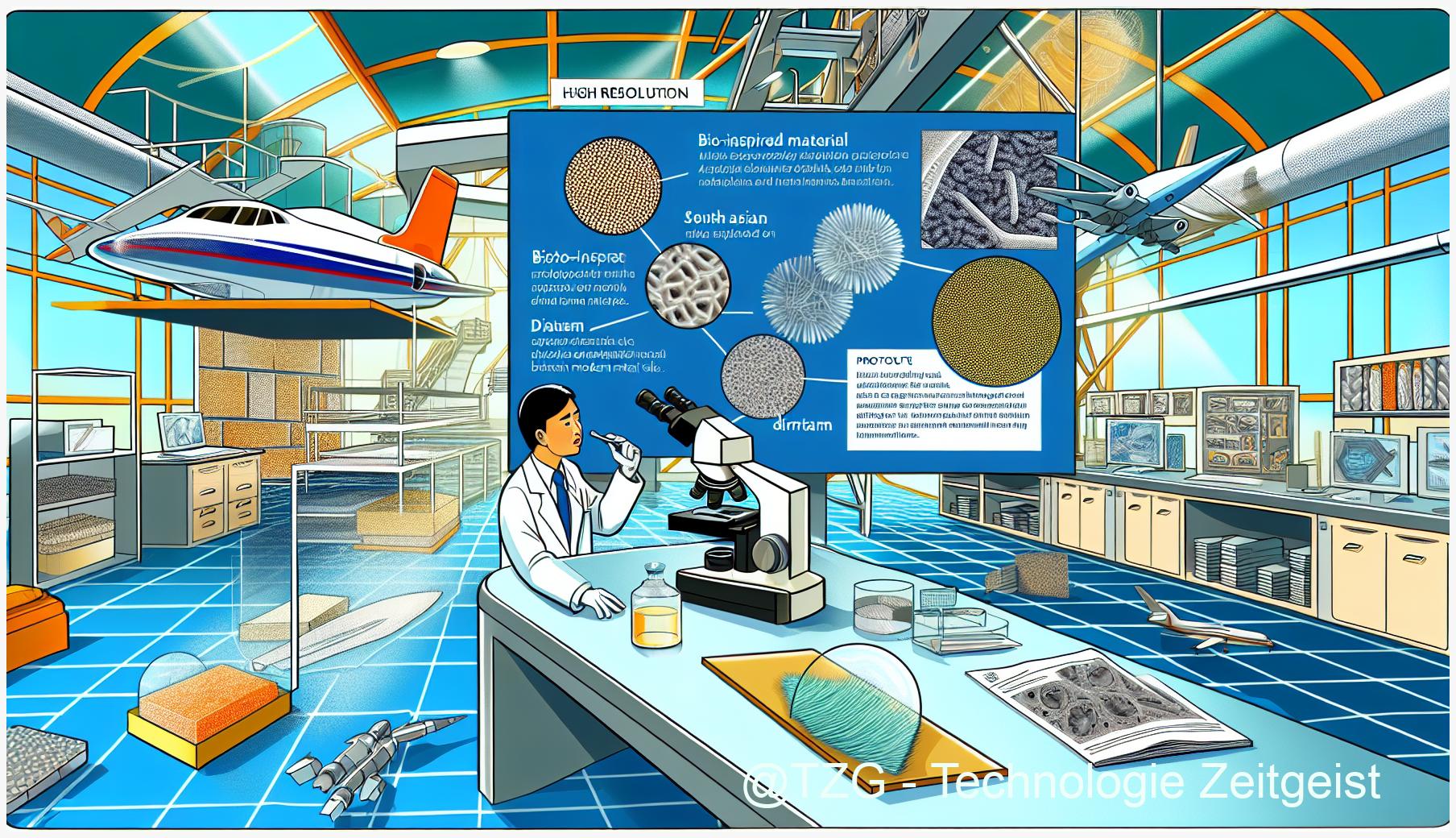

Die Kieselalge: Ein mikroskopisch kleines Wunder für Hightech-Materialien

Kieselalgen sind winzige Algen, die in Wasser vorkommen und äußere Schalen aus Siliziumdioxid bilden. Auf den ersten Blick wirken diese Schalen wie filigrane Kunstwerke, aber ihre Struktur ist ein Meisterwerk der Natur. Sie sind unglaublich leicht, aber gleichzeitig enorm stabil. Wissenschaftler haben entdeckt, dass genau diese Kombination ein enormes Potenzial für neue Werkstoffe bietet, die in der Luft- und Raumfahrt oder der Medizintechnik zum Einsatz kommen könnten.

Forscher analysieren die Nanostruktur der Kieselalgen, um daraus Materialien zu entwickeln, die ähnlich hohe Stabilität bei minimalem Gewicht bieten. Vor allem für Superleichtbaukonstruktionen in Flugzeugen oder Satelliten könnten diese Entwicklungen revolutionär sein. Der Trick liegt in der gezielten Nachbildung der porösen, aber extrem belastbaren Silikatschichten, die den Algen ihre Form geben. Das könnte dazu führen, dass künftige Materialien gleichzeitig widerstandsfähiger und nachhaltiger sind.

Muscheln: Inspiration für bruchsichere Materialien

Muschelschalen scheinen auf den ersten Blick unspektakulär. Doch ihre innere Struktur ist ein Paradebeispiel für biomimetische Materialien: Sie bestehen aus winzigen Kalzitplättchen, die durch eine flexible Proteinschicht miteinander verbunden sind. Dies verleiht ihnen eine extreme Druck- und Schlagfestigkeit.

Forscher haben diese Strategie bereits für Hochleistungskeramiken nachgeahmt. Indem sie das Prinzip der Wechselschichtung reproduzieren, entstehen Materialien, die robust, aber dennoch flexibel genug sind, um Risse oder Brüche zu verhindern. Besonders in der Automobil- und Schutzkleidungsindustrie könnte diese Technik bald neue Produkte hervorbringen – von hochfesten Panzerungen bis hin zu leichteren, aber stabileren Helmstrukturen.

Pflanzenfasern: Nachhaltige Werkstoffe für die Technik von morgen

Pflanzen besitzen oft Fasern, die optimal an ihre Umgebung angepasst sind. Bambus zum Beispiel kombiniert leichtes Gewicht mit hoher Druckfestigkeit, während bestimmte Seerosen durch luftgefüllte Zellstrukturen hohe Tragfähigkeit mit geringem Materialaufwand verbinden.

Ingenieure setzen diese Prinzipien in nachhaltigen Werkstoffen um, die Plastik oder Metall ersetzen könnten. Leichte und stabile Bauplatten aus Pflanzenfasern finden bereits Anwendung im Möbelbau und in der Architektur. In der Automobilindustrie erforscht man derzeit biobasierte Kunststoffersatzstoffe, die auf dem Aufbau von Pflanzenzellen basieren.

Warum die Natur Vorbild für zukünftige Materialien ist

Die Natur hat Materialien über Jahrmillionen optimiert. Kieselalgen, Muscheln und Pflanzen zeigen, dass es möglich ist, stark belastbare, widerstandsfähige und dennoch nachhaltige Strukturen zu schaffen. Wissenschaftler nutzen diese natürlichen Prinzipien, um neue Werkstoffe zu entwickeln, die bestehende Materialien nicht nur ersetzen, sondern oft sogar in ihren Eigenschaften übertreffen.

Ob in der Luftfahrt, Medizintechnik oder im Bauwesen: Biomimetische Materialien stehen für eine Zukunft, in der Technik sich stärker am Vorbild der Natur orientiert und dadurch nachhaltiger, effizienter und leistungsfähiger wird.

Forschung & Innovation: Wer treibt die Entwicklung voran?

Die klugen Köpfe hinter der biomimetischen Materialforschung

Hinter biomimetischen Materialien steckt nicht nur die geniale Anpassungsfähigkeit der Natur selbst, sondern auch eine wachsende Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die diese Prinzipien aufgreifen und in innovative Lösungen verwandeln. Einer der führenden Experten auf diesem Gebiet ist Dr. Sascha Peters, ein Pionier in der Materialwissenschaft. Er beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung neuer nachhaltiger Werkstoffe, die sich an biologischen Strukturen orientieren.

Ein weiteres bedeutendes Forschungszentrum ist das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV), das derzeit hochmoderne biomimetische Konzepte untersucht. Das Institut zählt zu den Wegbereitern, wenn es darum geht, natürliche Strukturen für technische Anwendungen zu analysieren und in industrielle Konzepte zu überführen. Besonders im Fokus stehen dabei Leichtbauwerkstoffe, die auf der Nano-Architektur von Kieselalgen basieren und enorme Stabilität bei geringem Gewicht versprechen.

Weltweit führende Institutionen und aktuelle Projekte

Nicht nur in Deutschland, sondern auch international gibt es eine rege Forschungstätigkeit. In den USA finanziert die National Science Foundation (NSF) mehrere Projekte, die sich mit biomimetischen Hochleistungsmaterialien beschäftigen. Besonders bemerkenswert ist hier die Arbeit des Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering an der Harvard University. Dort entwickelt man unter anderem polymere Werkstoffe, die sich durch Wärme oder Feuchtigkeit selbst heilen können – inspiriert vom Hautgewebe von Amphibien.

In Europa setzt die ETH Zürich Maßstäbe. Sie erforscht, wie sich die extreme Bruchfestigkeit von Muschelschalen auf innovative Keramik-Materialien übertragen lässt, die für die Medizintechnik und Robotik genutzt werden könnten.

Von Patenten zu Hightech-Materialien für Industrie und Medizin

Diese Forscher und Institutionen haben eine Vielzahl von Patenten angemeldet, die künftig wegweisend sein könnten. Ein Beispiel ist ein neuer Verbundwerkstoff der University of Cambridge, der auf der Mikrostruktur von Pflanzenstängeln basiert. Er könnte klassische Kohlefasermaterialien in der Luftfahrt ersetzen und so leichtere und gleichzeitig stabilere Flugzeuge ermöglichen.

Besonders interessant ist auch eine Entwicklung des Fraunhofer IVV, das eine bioinspirierte poröse Struktur erforscht, die in Implantaten zum Einsatz kommen könnte. Diese Struktur imitiert das schwammartige Innere von Knochen und könnte zu langlebigeren, biokompatiblen Implantaten führen – eine enorme Erleichterung für Patienten mit Gelenkersatz.

Was macht biomimetische Innovationen so spannend?

Die Verbindung von Natur und Technik ist nicht nur eine Spielerei der Wissenschaft, sondern eine Notwendigkeit. Biomimetische Materialien bieten leichtere, stabilere und ressourcenschonendere Alternativen zu herkömmlichen Werkstoffen. Sie könnten ganze Industriezweige revolutionieren – von der Luftfahrt über den Maschinenbau bis hin zur Medizin.

Doch der Weg von der Forschung in die Praxis ist oft steinig. Wie genau diese Innovationen in der Industrie Fuß fassen und welche Herausforderungen es noch gibt, erfahren Sie im nächsten Kapitel.

Von der Natur in die Industrie: Geschäftsmodelle und Herausforderungen

Biomimetische Materialien erobern Schlüsselindustrien

Die Natur als Bauingenieur – was lange nach Science-Fiction klang, hält langsam, aber sicher Einzug in die Industrie. Besonders in der Luftfahrt und Medizintechnik zeigen biomimetische Materialien ihr Potenzial. Ob ultraleichte Flugzeugbauteile oder Implantate, die der natürlichen Struktur von Knochen nachempfunden sind – hier entstehen Werkstoffe, die nicht nur leistungsfähiger, sondern auch nachhaltiger sind.

Ein herausragendes Beispiel liefert die Luftfahrt. Flugzeughersteller wie Airbus setzen auf bioinspirierte Designs, um Materialien mit hoher Stabilität bei minimalem Gewicht zu entwickeln. Modelle aus der Natur, etwa die filigranen, aber enorm belastbaren Strukturen von Kieselalgen, dienen als Vorbild für neue Werkstoffe, die gleichzeitig leichter und widerstandsfähiger sind. Diese Innovationen könnten Treibstoffverbrauch und Emissionen drastisch reduzieren.

In der Medizintechnik liegt der Fokus auf biokompatiblen Materialien, die sich in den menschlichen Körper integrieren lassen. Knochenimplantate aus Werkstoffen mit schwammartigen Strukturen erleichtern das Einwachsen gesunder Zellen und verhindern Abstoßungsreaktionen. Wissenschaftler arbeiten an Materialien, die sich im Körper selbstständig abbauen, sobald sie nicht mehr benötigt werden – eine Idee, die aus der Natur inspiriert ist.

Von der Forschung zur Massenproduktion – ein steiniger Weg

Doch obwohl die Vorteile biomimetischer Materialien offensichtlich sind, gibt es enorme Herausforderungen auf dem Weg zur industriellen Umsetzung. Ein zentrales Problem ist die Skalierbarkeit. Viele der natürlichen Strukturen sind extrem komplex, was ihre Nachbildung in großem Maßstab erschwert. Selbst mit modernen Fertigungstechniken wie 3D-Druck oder nanotechnologischen Verfahren bleibt die großflächige Produktion teuer und zeitaufwendig.

Ein weiteres Hindernis sind regulatorische Hürden. Besonders in der Medizintechnik unterliegen neue Materialien strengen Prüfungen, bevor sie zugelassen werden. Hier müssen Hersteller oft langwierige Tests durchlaufen, um zu beweisen, dass ihre biomimetischen Werkstoffe sicher und zuverlässig sind.

Auch wirtschaftliche Aspekte spielen eine Rolle. Viele Unternehmen stehen vor der Frage, ob sich der hohe Forschungsaufwand lohnt. Während große Konzerne wie Boeing und Airbus Millionen in die Erforschung biomimetischer Werkstoffe investieren können, fehlt kleineren Firmen oft das Kapital für langfristige Entwicklungsprojekte.

Der nächste Schritt: Technologische Durchbrüche und politische Weichenstellungen

Damit biomimetische Materialien tatsächlich die Innovationen von morgen ermöglichen, braucht es Unterstützung aus Wissenschaft und Politik. Förderprogramme wie die der EU helfen, neue Herstellungsprozesse zu finanzieren, während Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer IVV daran arbeiten, umweltschonende und kosteneffiziente Produktionsmethoden zu entwickeln.

Auch Startups bringen frischen Wind in das Feld. Junge Unternehmen suchen gezielt nach neuen Wegen, um natürliche Strukturen industriell nutzbar zu machen. Einige setzen dabei auf künstliche Intelligenz, um effizientere Herstellungswege zu finden.

Fazit: Biomimetische Materialien sind auf dem besten Weg, den technologischen Fortschritt mit der Effizienz der Natur zu vereinen. Doch es bleibt noch viel zu tun, bevor sie in der breiten Industrie ankommen.

Fazit

Biomimetische Materialien sind keine Zukunftsvision mehr – sie sind bereits Teil moderner Forschung und Innovation. Die beeindruckenden Eigenschaften natürlicher Strukturen dienen als Blaupause für hochleistungsfähige Werkstoffe. Besonders in der Luftfahrt, Medizintechnik und nachhaltigen Produktentwicklung zeigen sich enorme Potenziale. Allerdings gibt es noch Hürden: Skalierbarkeit, Produktionskosten und regulatorische Vorgaben bremsen derzeit eine flächendeckende Nutzung. Unternehmen und Forschungsinstitute arbeiten jedoch intensiv daran, Lösungen für diese Probleme zu finden. Mit zunehmendem technologischem Fortschritt wird die Bedeutung dieser Materialklasse weiterwachsen. Wenn Wissenschaft und Industrie eng zusammenarbeiten, könnten biomimetische Lösungen in den kommenden Jahren den Sprung aus dem Labor in den Alltag schaffen – und dabei ein echtes Umdenken in der Materialwissenschaft bewirken.

Hat dich dieser Artikel fasziniert? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und diskutiere mit uns über die Zukunft biomimetischer Materialien! Teile den Beitrag, um das Wissen weiterzugeben.

Quellen

Biomimetische Materialien und Technologien für eine nachhaltige …

Biomimetische Materialien Studium – StudySmarter

Biomimetische Materie – Neue Materialien nach dem Vorbild der Natur

Biomimetische Synthese: Definition & Technik | StudySmarter

Nanomedizin: Ein Teilchen nach dem anderen verändert … – Fang Lab

Kein Werkstoff ohne Risiko – Medizin & Technik – Industrie.de

[PDF] Vom Material zur Innovation

Nachhaltige Innovationen: Was wir von der Natur lernen können

[PDF] POTENZIALE UND ANWENDUNGSPERSPEKTIVEN DER BIONIK

Biomimetische, biobasierte und bioaktive Materialsysteme

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.